|

|

|

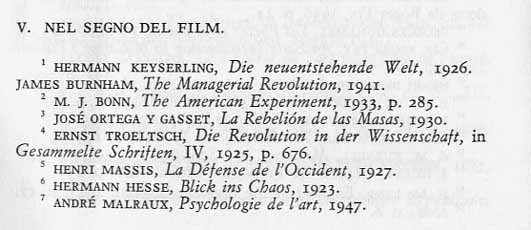

CAPITOLO QUINTO NEL SEGNO DEL FILM |

|

| Il «Novecento» comincia dopo la prima guerra mondiale, cioè fra il 1920 e il 1930, come l'«Ottocento» era cominciato solo con il 1830. La guerra incide sull'evoluzione, in quanto spinge a una scelta fra possibilità diverse. Le tre tendenze principali nell'arte del nuovo secolo hanno tutte dei precedenti ottocenteschi: il cubismo in Cézanne e nei neoclassici, l'espressionismo in Van Gogh e in Strindberg, il surrealismo in Rimbaud e Lautréamont. Questa continuità nell'evoluzione artistica corrisponde al persistere delle stesse condizioni economiche e sociali. Il Sombart limita a centocinquant'anni l'età aurea del grande capitalismo e la considera conclusa con lo scoppio della guerra mondiale. Anzi, nel fenomeno dei cartelli e dei trusts degli anni 1895-1914 egli scorge un fenomeno di senilità del sistema e un indizio di crisi imminente. Ma prima del 1914 soltanto i socialisti parlano di crollo; gli ambienti borghesi sono consci del pericolo socialista, ma non credono alle «interne contraddizioni» dell'economia capitalistica né all'irreparabilità delle sue crisi occasionali. Di fronte a queste non si pensa a una crisi del sistema. Questo atteggiamento sostanzialmente fiducioso dura perfino nei priini anni del dopoguerra e, se si prescinde da quel ceto medio che deve lottare con tremende difficoltà, lo stato, d'animo della borghesia non è disperato. La vera crisi economica s'inizia nel 1929 con il crack americano che prepara la fine della congiuntura bellica e postbellica e rivela chiaramente le conseguenze della mancanza di un regolamento internazionale della produzione e della distribuzione. Ora a un tratto si sente parlare dappertutto di crisi del capitalismo, di fallimento del liberismo e della società liberale, di catastrofe imminente e di minaccia rivoluzionaria. La storia del quarto decennio è la storia di un periodo di critica sociale, di realismo e di attivismo; le posizioni politiche si fanno più radicali, e ci si va persuadendo che può giovare soltanto una soluzione radicale, o, in altri termini, che i partiti di centro hanno fatto il loro tempo. Ma più di tutti la borghesia è consapevole della propria crisi e nei suoi circoli si parla di continuo della fine dell'epoca borghese. Fascismo e bolscevismo concordano nel considerare il borghese un cadavere vivente e nel volgersi con la stessa intransigenza contro il principio liberale e parlamentare. Gli intellettuali in gran parte si affiancano ai governi autoritari, chiedono ordine, disciplina, dittatura, si entusiasmano per una nuova Chiesa, una nuova scolastica, un nuovo bizantinismo. Per gli intellettuali snervati e sconcertati dal vitalismo di Nietzsche e di Bergson, il fascismo è attraente, perché offre il miraggio di valori assoluti, saldi, indiscutibili, e la speranza di liberarsi dal fardello della responsabilità che razionalismo e individualismo sempre comportano. Dal comunismo invece l'intellettuale si ripromette un pii immediato contatto con larghi strati del popolo e la fine del suo isolamento sociale. In questa condizione precaria i portavoce della borghesia liberale non sanno far di meglio che accentuare i tratti comuni del fascismo e del bolscevismo, compromettendo l'uno e l'altro. Essi mettono in rilievo l'impudente realismo proprio di entrambi, e indicano nello sfrenato predominio della tecnocrazia la comune radice di quelle forme organizzative e politiche [1]. Trascurano a bella posta le differenze ideologiche tra i veri regimi autoritari e li presentano come pure «tecniche», cioè come campo d'azione esclusivo del funzionario di partito, dell'amministratore politico, dell'ingegnere della macchina sociale, insomma del «dirigente», del manager. C'è senza dubbio una certa analogia tra le varie forme di regolamentazione sociale, e, se si parte dal puro fatto del tecnicismo e dell'uniformità ad esso inerente, c'è persino analogia fra Russia e America [2]. Nessun apparato statale può oggi rinunziare del tutto ai «dirigenti». Essi esercitano il potere politico in nome di masse piü o meno grandi, come ai tecnici tocca guidar fabbriche e agli artisti dipingere o scrivere. Ma il problema è sempre e solo questo: nell'interesse di chi viene esercitato questo potere? Non c'è potente al mondo che oggi osi confessare di non mirare unicamente al bene del popolo. Da questo punto di vista noi ci troviamo effettivamente in una società di massa e in una democrazia di massa. In ogni caso, le masse partecipano alla vita politica almeno nella misura dello sforzo che occorre fare per trarle in errore. Nulla è píú tipico dell'attuale filosofia della cultura del fatto che si attribuiscano l'inaridimento e l'esteriorità della cultura moderna a questa «rivolta delle masse»[3], che viene avversata in nome dello spirito e dell'anima. Allo spiritualismo, per lo più alquanto confuso, che sta alla radice di questa filosofia aderiscono quasi senza distinzione gli estremisti di destra e di sinistra. Spesso le due parti intendono con ciò cose affatto diverse e conducono la loro battaglia contro la brutale visione meccanicistica, gli uni avversando il positivismo, gli altri il capitalismo. Tuttavia fin verso il 1930 gli intellettuali si dividono nei due campi in modo molto ineguale. La maggioranza è consciamente o inconsciamente reazionaria e, affascinata dalle idee di Bergson, Barrès, Charles Maurras, Ortega y Gasset, Chesterton, Spengler, Keyserling, Klages e così via, apre la strada al fascismo. Il «nuovo Medioevo», la «nuova cristianità», la «nuova Europa» sono il vecchio mondo romantico della reazione; e la «rivoluzione nella scienza», la mobilitazione dello «spirito» contro il meccanicismo e il determinismo scientifico non sono che «l'inizio della grande reazione mondiale contro l'indirizzo democratico e sociale» [4] dell'illuminismo. In quest'epoca della «democrazia di massa» si cerca di dare una nobiltà alle proprie pretese ed esigenze in nome di gruppi sempre pii vasti, e a Hitler riesce persino il tiro di nobilitare la stragrande maggioranza del suo popolo. Questo nuovo «modo democratico di stabilire un'aristocrazia» comincia contrapponendo l'Occidente all'Oriente, all'Asia e alla Russia. Occidente e Oriente vengono contrapposti come ordine e caos, autorità e anarchia, stabilità e sovvertimento, razionalismo disciplinato e sfrenato misticismo [5]; e l'Europa del dopoguerra, affascinata dalla letteratura russa, viene messa in guardia contro il caos, a cui essa paga il suo tributo con il culto di Dostoevskij e il «karamazovismo» [6]. Al tempo di De Vogüé la Russia e la sua letteratura non erano ancora «asiatiche», anzi rappresentavano il genuino cristianesimo da proporre a modello all'Occidente pagano. Certo, allora in Russia c'era ancora lo zar. Del resto, i nuovi crociati non credono più di poter salvare l'Occidente e vestono la loro disperata visione politica di un pessimismo universale sulle sorti della civiltà. Sono risoluti a seppellire tutta la civiltà occidentale insieme con le loro speranze politiche e, veri eredi del decadentismo, ammettono il «tramonto dell'Occidente». La grande ondata reazionaria del secolo provoca in campo artistico il rifiuto dell'impressionismo: fatto questo che rappresenta nella storia dell'arte una svolta, una cesura in certo senso più profonda di ogni altra verificatasi nello sviluppo stilistico dal Rinascimento in poi, dato che quelle avevano lasciato ogni volta sostanzialmente intatta la tradizione del naturalismo. Un'oscillazione pendolare tra formalismo e antiformalismo c'era sempre stata, ma dopo la fine del Medioevo mai si era messo in dubbio che fosse compito dell'arte attingere fedelmente la propria verità dalla natura e dalla vita. In questo senso l'impressionismo rappresentò veramente un punto d'arrivo, la conclusione di un processo durato più di quattro secoli. Soltanto l'arte postimpressionistica rinuncia per principio ad ogni illusione realistica ed esprime il suo senso della vita attraverso la deformazione consapevole degli oggetti naturali. Cubismo, costruttivismo, futurismo, espressionismo, dadaismo e surrealismo con eguale risolutezza rifiutano il naturalismo, cioè l'atteggiamento di consenso verso la realtà che era stato dell'impressionismo. Ma questa evoluzione è preparata dallo stesso impressionismo: esso non perseguiva infatti una rappresentazione integratrice della realtà, né stabiliva un confronto tra il soggetto e la totalità di un mondo obiettivo; anzi aveva segnato l'inizio di quel processo che si è chiamato «annessione» della realtà per mezzo dell'arte [7]. Il postimpressionismo non può più considerarsi in nessun modo riproduzione della natura; il suo rapporto con essa consiste unicamente nel violentarla. Al massimo si può parlare di una specie di naturalismo magico, della produzione di oggetti che esistono accanto alla realtà, ma non vogliono sostituirla. Di fronte alle opere di Braque, Chagall, Rouault, Picasso, Henri Rousseau, Klee, nonostante tutte le loro differenze, ci pare sempre di trovarci in un altro mondo, in un soprammondo che, per quanti tratti esibisca della realtà consueta, rappresenta un modo d'essere che la trascende ed è con essa incompatibile. Ma l'arte moderna si oppone all'impressionismo anche per un altro aspetto: perché è «brutta» per principio e rinunzia all'armonia e alla bellezza cromatica dell'impressionismo. Nella pittura essa distrugge i valori «pittorici», nella poesia il sentimento e la perfezione dell'immagine, nella musica la melodia e la tonalità. Essa è una fuga angosciosa di fronte a ogni cosa gradita e piacevole, puramente decorativa e seducente. Già Debussy contrappone al sentimento dei romantici tedeschi il tono freddo e la nuda struttura armonica, e con Strawinsky, Schönberg e Hindemith l'antiromanticismo arriva ad un «antiespressivo» che rinnega ogni legame con la musica del sensitivo Ottocento. Il poeta, il pittore, il musicista vogliono attingere dall'intelletto, non dal sentimento; si accentua così ora la purezza della struttura, ora l'estasi di una passione metafisica, ma ad ogni costo si vuole sfuggire al compiaciuto estetismo dell'età impressionistica. Già l'impressionismo era consapevole della situazione di crisi dell'estetismo moderno, ma soltanto l'arte successiva ne sottolinea l'aspetto grottesco e insincero. D'onde la lotta contro ogni sentimento voluttuoso, edonistico, e lo squallore, l'oppressione, il tormento di Picasso, Kafka e Joyce. L'avversione al sensualismo dell'arte precedente, il desiderio di dissolvere il mondo illusorio vanno tant'oltre da rifiutarne anche i mezzi espressivi e, come Rimbaud, ci si vorrebbe creare un proprio linguaggio artistico. Schönberg inventa il sistema dodecafonico; e giustamente è stato detto che, in ogni suo quadro, Picasso sembra voler riscoprire l'arte della pittura. La lotta sistematica contro i mezzi espressivi convenzionali, e quindi la dissoluzione della tradizione artistica ottocentesca, s'inizia nel 1916 con il dadaismo, che è un fenomeno di guerra, una protesta contro la civiltà che ha condotto alla guerra, cioè una forma di disfattismo [8]. Il senso di tutto il movimento sta nell'opposizione alle forme già pronte, alle frasi stereotipe, comode, ma inefficaci perché tanto logore da falsare l'oggetto rappresentato e distruggere la spontaneità dell'espressione. Il dadaismo, che in ciò concorda perfettamente con il surrealismo, si sforza di giungere all'espressione immediata, è quindi un movimento essenzialmente romantico. Suo bersaglio è quell'insincerità formale di cui già Goethe era conscio e che aveva dato l'impulso decisivo alla rivoluzione romantica. Da allora tutta l'evoluzione letteraria era stata una contesa con le forme tradizionali e convenzionali della lingua, così che la storia della letteratura del secolo scorso si può considerare, almeno fino a un certo segno, storia di un rinnovamento linguistico. Ma l'Ottocento non fa che cercare un equilibrio tra il vecchio e il nuovo, tra i modelli tradizionali e la spontaneità dell'individuo; il dadaismo invece esige l'annullamento dei modi correnti e abusati. Esso vuole un linguaggio interamente spontaneo e così fonda la sua estetica su una contraddizione. Infatti, come farsi intendere - né il surrealismo vi rinunzia - negando e distruggendo ogni mezzo adeguato? Il critico francese Jean Paulhan distingue due categorie di scrittori a seconda dei loro rapporti con la lingua [9]. Quelli che tendono a distruggerla, cioè romantici, simbolisti e surrealisti, che vorrebbero escluderne del tutto il luogo comune, le forme convenzionali, stereotipe, e per scansare questi pericoli si rifugiano nell'ispirazione pura, vergine, primitiva, costoro Paulhan li chiama «terroristi». Essi lottano contro ogni solidificazione e cristallizzazione della viva, fluida, intima vita dello spirito, contro tutto ciò che si esteriorizza come istituzione, cioè contro ogni cultura. Paulhan li ricollega a Bergson, e nel loro sforzo di preservare l'immediatezza e l'originalità dell'esperienza interiore vede l'influsso dell'intuizionismo e della teoria dell'élan vital. Gli scrittori dell'altro campo, quelli cioè che sanno benissimo che luoghi comuni e forme stereotipe sono il prezzo da pagare per farsi intendere, e che la letteratura è comunicazione e quindi lingua, tradizione, forma «logora» e perciò stesso chiara e immediatamente comprensibile, egli li chiama gli eloquenti, i «retori». Ritiene che la loro posizione sia l'unica possibile, perché l'applicazione coerente del «terrore» in letteratura significherebbe il silenzio assoluto, il suicidio intellettuale, da cui i surrealisti possono salvarsi soltanto ingannando continuamente se stessi. Infatti non c'è convenzione più rigida e angusta della dottrina surrealista, né pratica d'arte più monotona e scipita di quella dei surrealisti intransigenti. La «scrittura automatica» è assai meno elastica di quella guidata dalla ragione e dal senso critico, e l'inconscio - o ciò che di esso portiamo alla luce del giorno - è molto più povero e semplice della coscienza. Ma nella storia dell'arte dadaismo e surrealismo non tanto valgono per le opere dei loro esponenti ufficiali, quanto come denuncia del vicolo cieco in cui si trovava la letteratura alla fine del simbolismo, della sterilità di una convenzione letteraria ormai avulsa dalla vita [19]. Per Mallarmé e i simbolisti qualunque cosa venisse loro in mente, era espressione del loro intimo essere; era una fede mistica nella «magia della parola» che li rendeva poeti. Per dadaisti e surrealisti è dubbio che l'uomo possa esprimere qualcosa di obiettivo, esteriore, formale, razionalmente organizzato; e, ancor più, è dubbio che tale espressione abbia in se stessa un valore. Essi pensano che è «inammissibile che un uomo lasci traccia di sé» [11]. Così al nichilismo della cultura estetizzante se ne sostituisce un altro che mette in dubbio non solo l'arte, ma tutta la condizione umana. Infatti, come dice il manifesto dei dadaisti, «misurato col metro dell'eterno, è futile ogni agire umano» [12]. Ma la tradizione di Mallarmé non s'interrompe. I «retori» André Gide, Paul Valéry, T. S. Eliot e forse l'ultimo Rilke, nonostante l'affinità coi surrealismo, continuano la tendenza simbolistica. Sono i rappresentanti di un'arte formale ardua e squisita, i fedeli della «magia della parola», e la loro poesia nasce dallo spirito della lingua, della letteratura, della tradizione. L'Ulysses di Joyce, e The Wast Land [La terra desolata] di T. S. Eliot sono del 1922, e vi risuonano le due note fondamentali della nuova letteratura: l'opera di Joyce si muove nell'ambito dell'espressionismo e del surrealismo, quella di Eliot nell'ambito del simbolismo e del formalismo. In comune hanno la posizione intellettualistica, ma mentre in Eliot l'elemento decisivo è l'«esperienza culturale», in Joyce è l'«esperienza originale». La distinzione di questi concetti viene da Friedrich Gundolf che li usa nell'introduzione al suo libro su Goethe, esprimendo così uno schema tipico del suo tempo [13]. Nell'esperienza culturale l'ispirazione scaturisce dalla cultura storica, dalla tradizione intellettuale, dal patrimonio ideale e formale della letteratura; nell'esperienza originale, direttamente dai fatti della vita e dai problemi dell'esistenza. Per T. S. Eliot e Paul Valéry il principio è sempre un pensiero, un'idea, un problema; per Joyce e Kafka, un'esperienza irrazionale, una visione, un'immagine metafisico-mitologica. La distinzione concettuale di Gundolf rileva una dicotomia in tutto il campo dell'arte nuova. Cubismo e costruttivismo da un lato, espressionismo e surrealismo dall'altro, rappresentano rispettivamente tendenze al rigorismo formale e alla distruzione della forma, che per la prima volta vengono a contrapporsi con tanta asprezza. La situazione è tanto pni singolare, in quanto i due stili opposti rivelano le più strane commistioni e combinazioni, si che spesso si ha l'impressione di un dissidio intimo piuttosto che di due tendenze in gara. Picasso, che riunisce in sé nel modo più immediato le varie correnti stilistiche, è oggi l'artista più rappresentativo. Ma non si è detto ancora tutto quando lo si definisce un eclettico e lo si caratterizza come un «maestro del pastiche» [14] quando si afferma ch'egli vuol solo mostrare in qual misura possegga le regole dell'arte, contro le quali si rivolta [15] e lo si paragona a Strawinsky ricordando come anche questi avvicendi i propri modelli e per la musica moderna «valorizzi» ora Bach, ora Pergolesi, e poi di nuovo Tchajkovsky [16]. L'eclettismo di Picasso significa la distruzione cosciente e premeditata dell'unità della persona; le sue imitazioni sono proteste contro il culto dell'originalità; la sua deformazione della realtà, che cerca sempre nuove forme, solo per dimostrarne con più evidenza l'arbitrio, vuole anzitutto suffragare la tesi che «natura e arte sono due cose completamente diverse». Picasso si fa giocoliere, prestigiatore, parodista per opporsi alla concezione romantica con la sua «voce interiore», il suo «così e non altrimenti», l'orgogliosa autodeificazione dell'artista. E non solo egli rinnega il romanticismo, ma anche il Rinascimento, che al romanticismo in certo modo apre la via con il concetto di genio e l'idea di unità nell'opera e nello stile. Egli rompe completamente con l'individualismo e ii soggettivismo, rinunzia interamente all'arte come espressione inconfondibile della personalità. Le sue opere sono annotazioni e commenti alla realtà; non pretendono di valere come immagine del mondo e del tutto, sintesi ed epitome dell'esistenza. Con l'uso indiscriminato dei diversi stili, Picasso compromette i mezzi espressivi dell'arte in maniera radicale, come i surrealisti con la loro rinunzia alle forme tradizionali. Il nuovo secolo è pieno di contrasti così profondi e l'unità della sua visione è così minacciata, che il principale, spesso l'unico tema dell'arte diventa la congiunzione degli estremi, la sintesi delle massime contraddizioni. Il surrealismo che all'inizio, come osserva André Breton, s'imperniava esclusivamente sul problema del linguaggio, cioè dell'espressione poetica, e che, come noi diremmo con Paulhan, voleva farsi comprendere senza i mezzi adeguati, si sviluppò in un'arte che fondava la sua visione sulla natura paradossale di ogni forma, sull'assurdità di tutta l'esistenza. Il dadaismo, dalla disperazione per tutte le forme culturali, giungeva ad invocare l'annientamento dell'arte e il ritorno al caos, spingendo all'estremo il romanticismo di Rousseau. Il surrealismo, che integra il metodo del dadaismo con la «scrittura automatica» [17] già con questo esprime la fede che dal caos - cioè dall'inconscio, dall'irrazionale, dal sogno, dalle regioni incontrollate dell'anima - nasca una nuova conoscenza, una nuova verità, una nuova arte. I surrealisti sperano la salvezza dell'arte - che essi ripudiano in quanto tale, proprio come i dadaisti, ammettendola solo come semplice veicolo di una conoscenza irrazionale - dal tuffo nell'inconscio, nel prerazionale, nel caos. Se essi adottano il metodo psicanalitico dell'associazione libera, cioè dello sviluppo automatico dei pensieri, delle idee e della loro riproduzione senz'alcuna censura razionale, morale, estetica [18] è perché credono di aver trovato così una ricetta per restaurare la buona, vecchia ispirazione romantica. Finiscono cosí per tornare alla razionalizzazione dell'irrazionale e al metodo imposto alla spontaneità. Si tratta però di un metodo incomparabilmente più pedante, dogmatico e rigido di quello propriamente artistico, nel quale l'irrazionale e l'intuitivo è dominato attraverso l'intelligenza artistica, il gusto e la critica e invece di un cieco abbandono prevale la riflessione. Quanto più fecondo della ricetta surrealista era il procedimento di Proust che, ponendosi in uno stato di sonnambulismo non turbato da alcuna inibizione, si abbandonava alla corrente dei ricordi e delle associazioni con la passività ipnotica di un medium [19] ma nello stesso tempo sapeva conservare un suo rigore di pensiero e sapeva condurre la creazione artistica con la più alta consapevolezza [20]. Freud stesso par che abbia penetrato il trucco del surrealismo. Poco prima di morire, egli disse a Salvador Dali, che gli fece una visita a Londra: «Quel che m'interessa nella Sua arte non è l'inconscio, ma la coscienza» [21]. E certamente voleva dire: «M'interessa non la simulata paranoia, ma il metodo della simulazione». L'esperienza fondamentale dei surrealisti è la scoperta di una «seconda realtà» inscindibilmente amalgamata alla realtà comune, empirica, ma pur così diversa che noi possiamo parlarne solo per via di negazione e dimostrarne l'esistenza attraverso le fessure, le lacune della nostra esperienza. Questo dualismo trova la sua espressione più chiara nelle opere di Kafka e di Joyce che, pur senza alcun diretto rapporto con il surrealismo, sono surrealisti in senso lato, come del resto la maggior parte degli artisti d'avanguardia del nostro secolo. Ed è questa stessa scoperta che permette al surrealismo di cogliere quel che è proprio del sogno e di fare della sua ambigua realtà il proprio ideale artistico. Il sogno diventa per esso il paradigma della sua immagine del mondo, in cui reale e irreale, logica e fantasia, volgarità e sublime costituiscono un'indissolubile e inspiegabile unità. Ma lo scrupoloso naturalismo dei particolari e l'innaturale arbitrio dei rapporti, che il surrealismo deriva dal sogno, non solo ci dànno il senso di una vita su due piani distinti, in due sfere diverse, ma suggeriscono che queste regioni dell'essere sono così compenetrate che l'una non può venire subordinata [22] né contrapposta all'altra [23], Il dualismo dell'essere non è certo un'idea nuova e la 'coincidentia oppositorum' ci è nota già dalla filosofia di Nicolò Cusano e di Giordano Bruno; ma il duplice senso, il doppio fondo dell'esistenza, l'insidia, la seduzione che per l'intelletto umano si cela in ogni singolo fenomeno della realtà non furono mai così intensamente sentiti. Solo il manierismo aveva messo in luce così cruda il contrasto tra concreto e astratto, senso e spirito, sogno e veglia. E al manierismo riporta anche l'insistenza dell'arte moderna, non tanto sulla coincidenza degli opposti, quanto sul carattere fantastico di questa coincidenza. L'acuto contrasto fra la riproduzione fotograficamente esatta dei particolari e la gran confusione dei loro raggruppamenti, che si riscontra, per esempio, in un Dalì, corrisponde, pur su un piano molto inferiore, alla predilezione per il paradosso del dramma elisabettiano e della lirica dei «poeti metafisici» del Seicento. Ma tra lo stile di Kafka e di Joyce, in cui una prosa assai sobria e spesso addirittura comune va insieme alla più delicata trasparenza dell'idea, e quello dei poeti manieristici del Cinque e Seicento la differenza di livello non è phi così grande. In un caso come nell'altro il vero soggetto è l'assurdità della vita, che risulta tanto più sorprendente e impressionante quanto più realistici sono gli elementi dell'insieme che è essenzialmente fantastico. La macchina da cucire e l'ombrello sul tavolo anatomico, la carogna dell'asino sul pianoforte, o il nudo femminile che si può aprire come un cassettone, insomma tutte le forme di giustapposizione e simultaneità in cui vengono costretti il non simultaneo e l'inconciliabile, esprimono unicamente il desiderio di introdurre, certo in modo assai paradossale, unità e concatenazione nel nostro mondo disgregato. S'impadronisce dell'arte una vera mania della totalità [24]. Pare che ogni cosa si possa collegare con qualsiasi altra, che ognuna possa esprimere anche qualcosa di diverso da se stessa e includa in sé la legge del tutto. Con ciò è connesso in certo modo anche lo svilimento dell'uomo, il cosiddetto «disumanarsi» dell'arte. In un mondo in cui tutto è significativo o tutto equivalente l'uomo perde la sua preminenza e la psicologia la sua autorità. La crisi del romanzo psicologico è forse il fenomeno più spiccato della nuova letteratura. Le opere di Kafka e di Joyce non sono più psicologiche nel senso in cui lo erano i grandi romanzi del secolo scorso. Alla psicologia Kafka sostituisce una specie di mitologia; e in Joyce l'analisi del particolare è sí psicologicamente corretta, allo stesso modo che i particolari di un dipinto surrealista sono naturalisticamente ineccepibili, ma manca un eroe in cui la rappresentazione trovi il suo centro psicologico, e manca anche una sfera psicologica, come realtà a sé nella totalità della vita. Veramente già con Proust il romanzo comincia a perdere il suo carattere psicologico [25]: con lui, che è il più grande maestro dell'analisi del sentimento e del pensiero, il romanzo psicologico tocca i suoi fastigi, ma nello stesso tempo ha inizio la disintegrazione della psiche come particolare entità. In quanto, cioè, tutta la realtà diventa contenuto della coscienza, e le cose acquistano il loro significato unicamente nell'esperienza psichica, non si può più parlare di psicologia com'è intesa in Stendhal, Balzac, Flaubert, George Eliot, Tolstoj o Dostoevskij. Nel romanzo dell'Ottocento anima e carattere si contrappongono come polo opposto al mondo e alla realtà, e la psicologia non è se non il rapporto antitetico tra soggetto e oggetto, io e non io, intimità e mondo esterno. Ora il dominio di tale psicologia cessa con Proust. A lui non importa più tanto caratterizzare la singola personalità - bench'egli sia un appassionato ritrattista e caricaturista - quanto analizzare il meccanismo psichico in sé. L'opera sua è una summa non solo nel senso corrente, in quanto ci dà una rappresentazione completa della società moderna, ma anche perché descrive tutto l'apparato psichico dell'uomo moderno: inclinazioni, impulsi, talenti, automatismi, comportamenti razionali e irrazionali. L'Ulysses di Joyce è la diretta continuazione del romanzo proustiano; qui si tratta letteralmente di un'enciclopedia della moderna cultura occidentale, così com'essa si riflette nel tessuto dei motivi di cui è fatto un giorno della vita di una metropoli. Questo giorno è il vero eroe del romanzo. Dopo aver rinunciato alla trama, il romanzo moderno ora rinuncia anche al protagonista. Invece del fluire degli eventi, Joyce descrive il fluire dei pensieri e delle associazioni; invece del singolo eroe, il flusso della coscienza, un interminabile, continuo monologo interiore. Dovunque si insiste sulla continuità del movimento, sui «continuum eterogeneo», sull'immagine caleidoscopica di un mondo disintegrato. Del concetto bergsoniano del tempo si dà una nuova interpretazione, che ne costituisce insieme un affinamento e una deviazione. Ormai si insiste soprattutto sulla simultaneità dei contenuti della coscienza, sull'immanenza del passato nel presente per l'individuo, come per la razza e l'umanità, sul costante confluire dei diversi tempi, sul fluido amorfo dell'esperienza interiore, sulla mancanza di sponde lungo il fiume del tempo da cui l'anima è portata, sulla relatività di spazio e tempo, cioè l'impossibilità di distinguere e definire in quale mezzo il soggetto si muova. In questa nuova concezione del tempo concorrono si può dire tutti i fili della trama che dà sostanza all'arte moderna: l'abolizione del contenuto nell'arte, la diseroicizzazione della letteratura, la distruzione della psicologia nel romanzo, la «scrittura automatica» del surrealismo e, soprattutto, la tecnica del montaggio e la commistione di spazio e tempo nel film. Infatti il nuovo concetto del tempo, il cui tratto fondamentale è la simultaneità e la cui essenza sta nella spazializzazione del tempo, in nessun'altra forma si esprime con tanta efficacia come in questa arte recentissima, coetanea della concezione bergsoniana. La consonanza fra i mezzi tecnici del film e le caratteristiche del nuovo concetto del tempo è così perfetta, che si è portati a pensare i modi temporali dell'arte moderna come nati dallo spirito della forma cinematografica e a vedere nel film la forma d'arte tipica dell'attuale momento storico, anche se non la più valida sul piano estetico. Sotto molti rapporti, il teatro è il mezzo artistico più simile al film; anzi, l'unico veramente simile, per l'unione di forme spaziali e temporali ch'esso realizza. Ma quel che si svolge sulla scena è in parte spaziale, in parte temporale; di regola, anzi, si tratta di elementi spaziali e temporali, ma non mai di elementi spazio-temporali, come nel film. Il quale si distingue dalle altre arti essenzialmente perché nella sua visione del mondo spazio e tempo si confondono: il primo assumendo un carattere quasi temporale, il secondo un carattere in certo grado spaziale. Nell'arte figurativa, come del resto anche sulla scena, lo spazio è e rimane statico, immobile e immutato, senza meta né direzione; noi siamo liberissimi di muoverci in esso, perché è omogeneo in ogni sua parte e nessuna presuppone temporalmente le altre. In questo spazio le fasi del movimento non sono stadi, gradi successivi di sviluppo, la loro progressione è del tutto libera. Il tempo della composizione letteraria - soprattutto del dramma ha invece una direzione determinata, una linea di sviluppo, uno scopo obiettivo, indipendente dall'esperienza temporale dello spettatore; non è un semplice recipiente, ma una successione ordinata. Il carattere e la funzione che spazio e tempo presentano nel dramma mutano radicalmente nel film. Lo spazio perde il suo carattere statico, la sua inerte passività per farsi dinamico; nasce, per così dire, davanti ai nostri occhi. E fluido, illimitato, aperto, un elemento che ha la sua storia, i suoi momenti, le sue tappe, i suoi stadi irripetibili. L'omogeneo spazio fisico assume così le caratteristiche del tempo storico composto di elementi eterogenei. Le singole fasi del movimento infatti non sono píú della stessa specie, né le singole porzioni dello spazio di ugual valore; certe posizioni vengono così ad assumere una qualificazione particolare: alcune assumono nello sviluppo dell'esperienza spaziale una certa priorità, altre rappresentano il culmine dell'esperienza stessa. Il primo piano, ad esempio, non ubbidisce soltanto a criteri spaziali, ma rappresenta uno stadio da raggiungere e superare nel decorso del film. In un buon film i primi piani non sono distribuiti a capriccio né arbitrariamente; non sono cioè indipendenti dall'intimo sviluppo della scena, né inseriti a casaccio, ma soltanto là dove la loro energia virtuale può e deve esplicarsi. Infatti un primo piano non è un taglio e un'inquadratura per sé stante; è sempre soltanto parte di una scena più ampia, come quelle figure en repoussoir [Si tratta di quelle figure che per opposizione netta di tono o di rilievo fungono da quinte, esaltando l'effetto dello sfondo] che in un dipinto barocco stanno in primo piano e introducono nello spazio del quadro un movimento e un'instabilità simile a quelli dei primi piani nella struttura spaziale del film. Ma come se nel film spazio e tempo fossero uniti attraverso uno scambio reciproco di funzioni, all'attualizzarsi e temporalizzarsi dello spazio corrisponde il carattere quasi spaziale che assumono le relazioni temporali, cioè una certa libertà nella successione dei loro momenti. Nel tempo del film noi ci moviamo come di solito ci avviene solo nello spazio, cioè liberissimi di cambiar direzione: passiamo dall'una all'altra fase del tempo, come da una stanza all'altra, separiamo i singoli stadi nello sviluppo degli eventi e li raggruppiamo su per giü secondo criteri di ordine spaziale. In breve, il tempo qui perde la sua ininterrotta continuità e la sua direzione irreversibile. Si può fermano nei primi piani, invertirlo nelle visioni retrospettive, recuperarlo nelle immagini della memoria e saltarlo nelle visioni del futuro. Fatti paralleli, simultanei, possono venir mostrati l'un dopo l'altro, come possono apparire contemporanei fatti distanti nel tempo, per mezzo della doppia esposizione o del montaggio alterno; quel che è prima può apparir dopo, e viceversa. Nella concezione del tempo il film è affatto soggettivo e manifestamente eterodosso di fronte alla realtà empirica e al dramma. Nella realtà empirica il tempo è un ordine uniformemente progressivo, perfettamente continuo, assolutamente irreversibile, in cui gli avvenimenti si susseguono come «sul trasportatore a nastro». Nel dramma veramente esso non s'identifica affatto con quello empirico - di qui la molesta impressione prodotta sulla scena da un orologio che segna l'ora vera - e l'unità di tempo, prescritta dalla drammaturgia classica, può persino essere interpretata come radicale eliminazione del tempo reale; tuttavia le relazioni temporali nel dramma hanno più punti di contatto con la cronologia della realtà empirica che il corso del tempo nel film. Così nel dramma, o almeno durante l'atto, è mantenuta l'ordinaria continuità temporale. Gli avvenimenti si susseguono anche qui, come nella vita, secondo la legge di una progressione che non ammette né interruzioni, né salti, né ripetizioni, né inversioni, e segue un ritmo assolutamente costante: cioè entro le singole parti (atti o scene) non subisce alcun acceleramento, ritardo o arresto. Nel film invece non solo varia il tempo dell'evento, la velocità degli avvenimenti che si susseguono, ma spesso lo stesso criterio di misurazione, per l'uso dell'acceleratore o del rallentatore, per la diversa lunghezza del taglio o il numero dei primi piani. La logica della messa in scena proibisce al drammaturgo quella ripetizione di momenti e periodi, che nel film è spesso la fonte del più intenso effetto estetico. È vero che sovente anche il dramma tratta retrospettivamente parte della storia, risalendo all'antefatto; ma questo per lo più avviene in forma indiretta, sia facendone un racconto continuo, sia inserendone allusioni qua e là nel dramma. Ma la ripresa, nel corso di un'azione, di momenti di sviluppo già superati e il loro diretto inserimento nella continuità dell'evento attuale, nel presente drammatico, non è consentito dalla tecnica del dramma, o meglio è consentito soltanto ora, forse appunto per influsso del film o della nuova concezione del tempo diffusa dal romanzo moderno e acuita dal film. La mobilità della macchina da presa è una possibilità tecnica che senz'altro spinge il film alla trattazione discontinua del tempo e gli fornisce agevolmente il mezzo di rendere più intensa una scena interpolandovi incidenti eterogenei o frammentando una stessa scena in parti diverse di una pellicola. Così il film spesso ci fa l'effetto di una mano che scorra piacevolmente su una tastiera, di qua e di là, a destra e a sinistra. Sovente il film ci presenta l'eroe come un giovane all'inizio della sua carriera, poi, risalendo nel passato, come un bimbo; poi, nel procedere dell'azione, lo rivediamo uomo maturo e, dopo aver seguito per un certo tempo il corso della sua vita, finiamo col vederlo, dopo morte, redivivo nel ricordo di un parente o di un amico. In questa discontinuità temporale lo sviluppo a ritroso del racconto si combina con piena libertà, senz'alcun legame cronologico col suo procedere in avanti, e attraverso questi iterati rivolgimenti del continuum temporale si intensifica al massimo quella mobilità che è essenziale dell'esperienza cinematografica. Ma una vera e propria spazializzazione del tempo il film la raggiunge solo con la rappresentazione simultanea di azioni parallele. Soltanto la percezione della simultaneità di avvenimenti diversi, disgiunti nello spazio, trasporta lo spettatore in uno stato ambiguo fra spazio e tempo, che pretende ai caratteri di entrambi. Dove le cose sono insieme vicine e lontane - vicine nel tempo e lontane nello spazio - si realizza quel rapporto spazio-temporale, quella bidimensionalità del tempo che è il medium specifico del film e il principio fondamentale della sua rappresentazione. Relativamente presto ci si rese conto che la contemporaneità di due serie di avvenimenti è tema essenzialmente cinematografico. Da principio questa simultaneità era semplicemente indicata, e in modo affatto meccanico, mediante la coincidenza di due orologi o con accorgimenti analoghi; la tecnica dello svolgimento alterno di due azioni distinte e del montaggio alternato delle loro singole fasi si sviluppò soltanto a poco a poco. Ma più tardi ne troviamo esempi ad ogni passo. E non importa se si tratti di due partiti, due rivali o due sosia; la struttura del film è sempre dominata dall'incrocio e dall'intersezione delle linee d'azione, dalle due facce dell'avvenimento e dalla simultaneità delle azioni contrastanti. Il celebre finale dei primi film di Griffith, oggi ormai classici, dove l'esito dell'azione incalzante dipende da chi arriva primo alla meta - il treno o l'automobile, l'intrigante o la staffetta del re, l'assassino o il salvatore - è diventato, con la sua tecnica, a quel tempo rivoluzionaria, delle immagini che si alternano di continuo accendendosi e spegnendosi in un lampo, il paradigma dell'azione cinematografica in situazioni analoghe. L'odierna esperienza del tempo consiste soprattutto nell'esser consapevoli dell'attimo in cui viviamo, nella chiara coscienza del presente. Le cose attuali, contemporanee, connesse l'una all'altra in quest'ora presente, possiedono per l'uomo odierno un senso e un valore speciale e, alla luce di questa coscienza, il nudo fatto della contemporaneità acquista ai suoi occhi un grande significato. Il suo mondo spirituale è permeato dall'idea dell'attualità e della contemporaneità, come il Medioevo da quella della trascendenza e l'illuminismo da quella dell'avvenire. Egli sente la grandezza delle sue città, i prodigi della sua tecnica, la varia ricchezza del suo mondo intellettuale, le segrete profondità della sua psicologia nella contiguità, nella connessione, nell'intreccio di cose e avvenimenti. Il fascino della simultaneità, la scoperta che da un lato lo stesso uomo, nello stesso istante, vive esperienze così diverse, indipendenti e inconciliabili, e dall'altro diversi uomini in diversi luoghi spesso vivono la stessa esperienza, che in diversi punti della terra, affatto isolati l'uno dall'altro, accade nello stesso tempo la stessa cosa, questo universalismo che la tecnica moderna ha rivelato all'uomo è forse la vera origine della nuova concezione del tempo e della tecnica saltuaria e discontinua con cui l'arte moderna descrive la vita. Il carattere rapsodico del nuovo romanzo, che lo differenzia così nettamente da quello tradizionale, è anche il suo tratto più cinematografico. La discontinuità dell'intreccio e della rappresentazione delle singole scene, il sorgere improvviso di pensieri e di stati d'animo, la relatività e l'incoerenza nella misura del tempo è ciò che in Proust e in Joyce, in Dos Passos e in Virginia Woolf ci ricorda i tagli, le dissolvenze e le interpolazioni del film; ed è semplice magia cinematografica il modo con cui Proust raffigura due incidenti, tra cui forse sono corsi trent'anni, più vicini di altri in realtà divisi soltanto da due ore. Come in Proust passato e presente, sogno e meditazione si dànno la mano al di là del tempo e dello spazio, come la sensibilità, seguendo sempre nuove tracce, erra nel tempo e nello spazio e come in questo infinito e sconfinato fluire dei rapporti svaniscono i limiti di spazio e di tempo, così precisamente avviene in quella dimensione spazio-temporale in cui si muove il film. Proust non fa cenno di date o di età; noi non sappiamo mai bene quanti anni abbia l'eroe del suo romanzo, e anche la cronologia degli avvenimenti per lo più rimane oscura. Esperienze e vicende non si connettono in lui mediante la loro contiguità temporale, e il tentativo di delimitarle e ordinarle cronologicamente gli parrebbe tanto più irragionevole in quanto, per lui, ogni uomo ha le sue esperienze tipiche, periodicamente ripetute. Fanciullo, giovine, adulto, in fondo egli vive sempre la stessa esperienza; il senso di un incidente spesso gli si scopre soltanto molti anni dopo ch'egli lo ha vissuto e sofferto; ma egli non può distinguere i sedimenti degli anni trascorsi da quel che porta l'ora attuale. Non si è forse in ogni istante della vita lo stesso fanciullo, lo stesso malato, lo stesso solitario straniero dai nervi vigili, sensibili, inquieti? Non si è forse in ogni caso della vita l'uomo capace di questa o di quella esperienza e che nel ripetersi degli elementi tipici delle proprie esperienze possiede l'unica protezione contro il tempo che passa? Non si svolgono forse tutte le nostre esperienze contemporaneamente? E questa simultaneità non è proprio la negazione del tempo? E non è questa una lotta per recuperare quel mondo interiore che va perduto nello spazio e nel tempo? Anche Joyce non fa che lottare per ricuperare questa inferiorità e l'immediatezza delle esperienze, quando al pari di Proust lascia che il tempo rompa gli argini in cui scorre ordinato e sommerga ogni punto fisso. Anche in lui l'ordine cronologico delle esperienze cede alla commutabilità dei contenuti della coscienza. Anche in lui il tempo è un percorso senza direzione fissa, lungo il quale ci si sposta qua e là. Ma egli va oltre lo stesso Proust nella spazializzazione del tempo e ci presenta gli avvenimenti interiori non solo in sezione longitudinale, ma anche trasversale. Immagini, idee, fantasie, ricordi gli si presentano assolutamente improvvisi e in contiguità immediata; della loro origine quasi non si tiene conto, contiguità e simultaneità sono gli unici aspetti su cui si insista. La traduzione del tempo nello spazio in Joyce va tant'oltre che, conoscendo anche approssimativamente l'insieme dell'Ulysses - e non solo, come è stato detto, dopo una prima lettura - se ne può intraprendere la lettura da dove si vuole e leggere i singoli capitoli nell'ordine che si preferisce. Il lettore ne ritrae un'impressione essenzialmente spaziale, poiché il romanzo non descrive soltanto l'aspetto di una metropoli, ma in certo modo ne adotta la struttura, la rete di vie e piazze in cui si va gironzolando senza meta, e il vagabondaggio finisce dove e quando si vuole. È chiaramente indicativo del carattere cinematografico di questa tecnica che Joyce non abbia scritto i capitoli del suo romanzo seguendo quella che sarebbe stata la loro successione definitiva, ma - come suole accadere nella lavorazione dei film - l'abbia fatto prescindendo dal procedere della trama ed abbia atteso a più capitoli insieme. La concezione bergsoniana del tempo, caratteristica del film, si ritrova, se pur non sempre così evidente, in tutti i generi e in tutte le correnti dell'arte odierna. La simultanéité des états d'âme è l'esperienza fondamentale comune alle varie correnti della pittura moderna, al futurismo italiano e all'espressionismo di Chagall, al cubismo di Picasso e al surrealismo di Giorgio de Chirico. Bergson scoperse il contrappunto dei processi psichici e la struttura musicale dei loro nessi. Come nell'audizione musicale noi percepiamo il rapporto fra ogni nota e tutte le precedenti, così, nelle esperienze pii profonde e vitali, noi realizziamo sempre tutto quello che abbiamo esperimentato e assimilato nel corso della nostra vita. Quando comprendiamo noi stessi, leggiamo nella nostra anima come in uno spartito; sciogliamo il groviglio caotico dei suoni traendone una ingegnosa polifonia. Ogni arte è un gioco con il caos; essa gli si avvicina sempre pii pericolosamente e gli sottrae regioni psichiche sempre più vaste. Se c'è un progresso nella storia dell'arte, è appunto questa crescente conquista nei domini del caos. Con la sua analisi del tempo, il film s'inserisce in questo processo; sono ormai traducibili in immagini visive esperienze che prima si potevano esprimere solo in forma musicale. Ma l'artista che dovrebbe riempire di vita effettiva questa possibilità, questa forma ancor vuota, non è ancora venuto. La crisi del film, che sembra svilupparsi in malattia cronica, dipende anzitutto dal fatto che esso non trova i suoi poeti, o, per meglio dire, i poeti non trovano la via del film. Avvezzi all'assoluta libertà fra le loro quattro pareti, essi ora dovrebbero tener conto di produttori, direttori, registi, soggettisti, operatori, architetti e tecnici d'ogni specie, senza che lo spirito ditale cooperazione, anzi l'idea di una produzione artistica in comune, abbia ancora raggiunto ai loro occhi l'importanza che sarebbe necessaria. Si ribellano al pensiero che la creazione di un'opera d'arte venga affidata a un organismo collettivo, a un'«azienda»; e considerano umiliante per l'arte che in decisioni, di cui spesso non si può dar ragione neppure a se stessi, abbia a prevalere un'imposizione estranea o, nel caso migliore, una maggioranza. Essi dovrebbero adattarsi a una condizione, dal punto di vista dell'Ottocento, affatto insolita e innaturale. Gli sforzi dispersi e incontrollati dell'arte moderna urtano qui per la prima volta contro un principio che è l'opposto della loro anarchia. Infatti una produzione artistica fondata sulla collaborazione già di per sé rivela una tendenza all'integrazione, di cui - a prescindere dal teatro, dove tuttavia si tratta di riprodurre, non di produrre opere d'arte - non c'erano più stati esempi validi dopo i cantieri del Medioevo. E quanto lontana sia ancora la produzione dei film da una vera comunità di lavoro artistico, lo mostra non solo l'incapacità della maggior parte degli scrittori di accordarsi con il cinematografo, ma anche un fenomeno come Chaplin, che nei suoi film crede di dover fare da sé quanto più è possibile: la parte del protagonista, la regia, il soggetto, la musica. Ma se anche fossimo soltanto all'inizio dell'organizzazione, se tutto ciò non fosse che la cornice per ora ancora vuota di un nuovo metodo d'integrazione, tuttavia anche qui, come in tutta la vita economica, sociale e politica di oggi, si tende a organizzare, senza di che il nostro mondo materiale e intellettuale rischia di andar in pezzi. Anche in questo campo si tratta della stessa antitesi che dappertutto ricorre nella vita sociale del nostro tempo: democrazia e dittatura, differenziazione e integrazione, razionalismo e irrazionalismo cozzano aspramente l'uno contro l'altro. Ma se già in campo economico e politico una pianificazione non sempre può risolversi con la semplice imposizione di criteri ordinatori, tanto meno ciò può avvenire in campo artistico, dove ogni violenza alla spontaneità, ogni forzato livellamento del gusto, ogni regolamento istituzionale dell'iniziativa del singolo comporta pericoli gravi, se pur non proprio mortali come abitualmente si crede. Ma in un tempo di estrema differenziazione e di raffinatissimo individualismo come si dovrà procedere per armonizzare e integrare gli sforzi individuali? Come, in pratica, rimediare al fatto che i film tecnicamente più riusciti spesso si fondano su miserrime invenzioni letterarie? Non si tratta della semplice contrapposizione di registi incapaci e capaci scrittori, ma di due fenomeni non contemporanei: il poeta solitario, isolato, autonomo e i problemi del film che si possono risolvere solo collettivamente. L'apparato collettivo della produzione cinematografica anticipa una tecnica sociale di cui non siamo ancora esperti, come a suo tempo l'invenzione della macchina fotografica anticipava una tecnica artistica che allora nessuno sapeva bene come impiegare. Si è proposto, per superare la crisi del cinematografo, di riunire nuovamente le funzioni divise e, anzitutto, di affidare a un'unica persona i compiti del regista e del soggettista; ma si sfuggirebbe al problema, più che risolverlo, opponendosi alla soverchiante specializzazione senza abolirla, e, invece d'introdurre l'organizzazione auspicata, se ne eluderebbe la necessità. Del resto il principio monistico--individualistico nell'espletamento delle funzioni, in luogo di una divisione del lavoro organizzato collettivamente, non solo risponde esteriormente e tecnicamente ai metodi del lavoro dilettantesco, ma implica una mancanza d'intima tensione che ricorda la semplicità dei film di dilettanti. O invece si deve considerare tutto lo slancio verso una produzione artistica fondata sull'organizzazione come un turbamento temporaneo, un semplice episodio, destinato ad essere spazzato via dall'impetuosa corretite dell'individualismo? E il film sarebbe, non già l'inizio di una nuova era per l'arte, ma solo la prosecuzione un po' esitante della vecchia cultura ancor sempre vitale? di quella cultura individualistica cui si deve tutta l'arte posteriore al Medioevo? Solo in questo caso si potrebbe risolvere la crisi del cinematografo affidando a un solo individuo certe funzioni, quindi abbandonando il criterio del lavoro collettivo. Ma la crisi del cinematografo si collega con una crisi del pubblico. I milioni e milioni di spettatori che ogni giorno, ogni ora riempiono le mille e mille sale del globo, da Hollywood a Sciangai, da Stoccolma a Città del Capo, l'unica lega che comprenda gli uomini di tutto il mondo, hanno una composizione sociale assai confusa. Nulla unisce questi uomini, se non il fatto di riversarsi nei cinematografi, fluendo e rifluendo come corrente amorfa; rimangono massa eterogenea, inarticolata, informe, indefinita, con la sola caratteristica, negativa, di rappresentare un insieme in cui si confondono tutte le categorie sociali, senza che affiori alcun ceto organico e chiaramente distinto per classe o per cultura. Questa massa non è un «pubblico» in senso proprio, poiché tale può essere designato soltanto un gruppo più o meno costante di frequentatori, capace di assicurare in certa misura la continuità di una produzione artistica. In ogni tempo, un vero pubblico si forma dove c'è una possibilità di reciproca comprensione; se all'interno di esso le opinioni non sempre concordano, le divergenze tuttavia si verificano su un piano comune. Ma fra le masse dei cinematografi, non legate da una comune preparazione intellettuale, è inutile cercare simile possibilità. Se un film non le soddisfa, è così poco probabile che riescano a intendersi sui motivi del rifiuto, da far presumere che anche il generale consenso si fondi su un malinteso. Quei gruppi omogenei e costanti di pubblico che in passato, come intermediari fra gli artisti e il pubblico profano, avevano esercitato un'azione all'ingrosso conservatrice, furono, com'è noto, dispersi col progressivo democratizzarsi del godimento artistico. Il pubblico borghese degli abbonati ai teatri statali e comunali del secolo scorso costituiva un corpo piú o meno omogeneo, organicamente sviluppato; ma la fine del teatro di repertorio ne disperse anche l'ultimo residuo e da allora si ebbe solo un uditorio occasionale, sebbene in certi casi più folto che mai. In generale era quindi identico al pubblico dei cinematografi, che dev'essere sempre riconquistato, e ogni volta con nuove, insolite attrazioni. Il teatro di repertorio a spettacolo quotidiano, quello degli spettacoli in serie e il cinematografo sono stadi successivi della democratizzazione dell'arte e della graduale perdita di quella solennità che finora era stata, in grado maggiore o minore, tipica di ogni forma teatrale. L'ultimo passo su questa via della profanazione lo compie il cinematografo. Infatti tuttora un teatro di città grande, con un qualsiasi spettacolo di successo, esige dal pubblico una certa preparazione intima ed esteriore - per lo più occorre procurarsi il biglietto in precedenza, attenersi a un'ora precisa, prepararsi ad aver tutta la sera occupata -, al cinematografo invece si va all'ultimo momento, col vestito di tutti i giorni, e alla rappresentazione continua si accede in ogni momento. Il tono quotidiano del film in certa misura corrisponde al modo improvvisato e senza pretese con cui lo spettatore si reca a vederlo. Dagli inizi della nostra civiltà, così portata all'individualismo, è questo il primo tentativo di un'arte per un pubblico di massa. La democratizzazione dell'arte, che culmina con questa affluenza delle masse al cinematografo, era veramente cominciata, come sappiamo, con quella trasformazione della composizione sociale del pubblico che al principio del secolo scorso aveva accompagnato il sorgere del dramma da 'boulevard' e del romanzo d'appendice. I successivi passaggi dal teatro privato delle corti principesche al teatro statale e comunale e poi alle imprese private, dall'opera all'operetta e alla rivista, rappresentano le singole fasi di uno sviluppo in cui la preoccupazione maggiore è quella di attirare masse sempre piú vaste, per coprire le spese di sempre maggiori investimenti. La messa in scena di un'operetta poteva essere ancora sostenuta coi mezzi di un teatro di media grandezza, ma una rivista o un grande balletto doveva già passare per varie grandi città prima di rifondere le spese dell'impresario; al finanziamento di un grande film debbono contribuire gli spettatori di tutto il mondo. Ma in questo modo l'influsso delle masse sulla produzione artistica diventa decisivo. La loro semplice presenza agli spettacoli ateniesi o medievali non era mai valsa a imporre direttamente all'arte una via piuttosto che un'altra, e solo quando esse pagano integralmente il prezzo del loro divertimento le condizioni ch'esse impongono per sborsare il loro danaro possono diventare un fattore decisivo anche per l'arte. Qualità e popolarità dell'arte sono sempre state in un rapporto difficile. Il che non vuol dire affatto che i ceti popolari abbiano favorito per principio l'arte deteriore. Un'arte ricca e sottile è per loro, naturalmente, piú difficile di un'arte semplice e poco evoluta; ma il difetto di adeguata comprensione non vieta in modo assoluto ch'essi l'accettino - sebbene non proprio per il suo valore estetico. Il successo è per loro determinato da criteri estranei alla qualità. La loro reazione non si basa sul pregio artistico ma sull'impressione per cui si sentono appagati o turbati nel loro ambito personale. È naturale che siano sensibili anche al pregio artistico, quando venga loro presentato in un modo adeguato, cioè attraverso un tema che sappia attrarle. Quindi le probabilità di successo di un buon film superano senz'altro quelle di un buon quadro o di una buona poesia. Infatti, all'infuori del film, oggi l'arte d'avanguardia è press'a poco inaccessibile ai non iniziati; è essenzialmente impopolare, perché i suoi mezzi di espressione, nel corso di un lungo, serrato processo, si sono trasformati in una specie di lingua occulta. Invece anche il piú rozzo pubblico ha potuto apprendere agevolmente il linguaggio del cinematografo in via di formazione. Verrebbe fatto di trarne ottimi auspici per il film, se non si sapesse che questa intesa non è che la conseguenza di una sorta di paradisiaca puerizia e si ripete ogni volta che sorge un'arte nuova. Forse già la prossima generazione non capirà più tutti i mezzi espressivi del film e certo prima o poi si produrrà anche qui la frattura tra iniziati e profani. Popolare può essere soltanto un'arte giovane, poiché ogni arte matura richiede per essere compresa la conoscenza degli stadi anteriori, ormai superati, del suo sviluppo. Comprendere un'arte significa penetrare a fondo la rispondenza in essa di elementi formali e contenutistici; finché un'arte è giovane, è naturale e chiaro il legame fra i suoi temi e il suo linguaggio, dal soggetto alla forma si giunge per via diretta. Col tempo le forme si sciolgono dalla materia e si fanno autonome, si svuotano via via e infine restano accessibili soltanto a un esiguo ceto colto. Nel film questo processo di emancipazione delle forme è appena incominciato, e la maggior parte dei frequentatori del cinematografo appartiene ancora a quella generazione che lo ha visto sorgere, ed è stata testimone della fase di immediata espressività delle sue forme. Ma il processo di distacco è già in corso e lo si coglie nella rinunzia della produzione odierna alla maggior parte dei mezzi cosiddetti «cinematografici». Gli effetti già così amati, che si ottenevano con gli spostamenti e le manovre della macchina, con i mutamenti delle distanze e dei ritmi, con i trucchi del montaggio e della copia, con i primi piani e le vedute panoramiche, le inserzioni e i flash-back, le aperture e le chiusure a iride, le dissolvenze, tutto questo appare oggi ricercato e innaturale, perché registi e operatori, obbedendo alle esigenze di una seconda generazione già meno pronta ad intendere il linguaggio cinematografico, badano al racconto chiaro, piano e avvincente e credono di poter imparare dai maestri della 'pièce bien faite' più che da quelli del film muto. È inconcepibile che allo stadio odierno dell'evoluzione un'arte possa ricominciare da capo, anche se si vale di mezzi affatto nuovi, come il cinematografo. Il soggetto più semplice viene pur sempre da lontano e conserva certe formule epiche e drammatiche della precedente letteratura. Il film, che per lo più si rivolge a un pubblico piccolo-borghese, prende a prestito le sue formule dalla letteratura amena della borghesia e intrattiene gli spettatori di oggi con gli effetti del teatro di ieri. La produzione cinematografica deve i maggiori successi al fatto che la psicologia delle masse si adegua alla psicologia del piccolo borghese. Il tipo piccolo-borghese come categoria psicologico-sociale ha un'estensione assai maggiore del ceto medio inteso in senso puramente sociologico; esso comprende in numero notevole elementi delle classi superiori e inferiori che, in tutti quei casi in cui non sono direttamente vincolati dalle esigenze della lotta per la vita, e anzitutto nei loro divertimenti, aderiscono senza riserve ai ceti medi. Il pubblico del film è il prodotto di questo livellamento; e il film, se vuol essere redditizio, deve appoggiarsi soprattutto a questo ceto che è il termine di confronto del livellamento intellettuale. Il ceto medio è sempre stato ondeggiante «fra le classi», ma specialmente da quando è sorto il «nuovo ceto medio» con il suo esercito di impiegati, piccoli funzionari privati e pubblici, commessi viaggiatori e giovani di negozio; ed è sempre stato utilizzato per superare nella misura del possibile i contrasti sociali [26]. Esso si è sempre sentito minacciato dall'alto e dal basso, ma ha rinunziato ai suoi reali interessi piuttosto che alle sue speranze e alle sue prospettive immaginarie. Ha voluto essere accomunato alla borghesia dirigente, benché in realtà dividesse la sorte dei ceti inferiori. Ma senza una chiara e netta posizione sociale non vi può essere una coscienza unitaria né un coerente modo di pensare; e la produzione cinematografica ha potuto tranquillamente affidarsi al disorientamento di questi spostati. Uno sventato ottimismo privo di senso critico caratterizza l'atteggiamento del ceto medio. Esso crede che i contrasti sociali non abbiano poi grande importanza e quindi vuol vedere film in cui facilmente si passa da un ceto all'altro. Il cinematografo soddisfa pienamente il suo romanticismo sociale, che nella vita viene sempre frustrato, e al quale le biblioteche circolanti non forniscono mai un'illusione cosí completa come quella del film. «Ciascuno è l'artefice della sua fortuna»: ecco il suo massimo articolo di fede, e l'elevarsi del singolo nella società è il tema fondamentale dei sogni che lo lusingano al cinematografo. Will Hays, l'antico «zar del film», lo sapeva così bene che, nelle sue prescrizioni per l'industria cinematografica americana, suggeriva fra l'altro di «mostrare la vita delle classi superiori». La fotografia in movimento potè assurgere ad arte cinematografica grazie a due conquiste: l'invenzione del primo piano, attribuita al regista americano D. W. Griffith; e un nuovo metodo, trovato dai russi, d'interpolazione delle immagini, il cosiddetto taglio corto. Veramente, l'interruzione frequente della continuità di una scena non è invenzione dei russi; questo sistema, che è poi un mezzo per suggerire l'eccitazione e accelerare drammaticamente il ritmo, era già da gran tempo noto agli americani; la novità dei russi fu di usare, nel taglio corto, soltanto primi piani - rinunziando cioè a introdurre vedute complessive d'orientamento - e di abbreviare fino ai limiti del percettibile le singole immagini del montaggio. Così i russi, per esprimere stati d'animo ondeggianti, ritmi nervosi e velocità vertiginose, riuscirono a trovare un particolare stile espressionistico che permise effetti completamente nuovi, irraggiungibili in ogni altra arte. Ma l'elemento rivoluzionario di questa tecnica di montaggio non consisteva propriamente nella brevità del taglio, nella velocità e nel ritmo con cui si avvicendano le immagini, e neppure in un ampliamento degli effetti possibili al film; ma nel fatto che in questo modo venivano a contrapporsi non più fenomeni di un mondo obiettivo omogeneo, ma elementi di una realtà del tutto eterogenea. Così Ejzenstejn ne L'incrociatore Potëmkin realizza, ad esempio, questa sequenza: uomini in affannoso lavoro, sala macchine dell'incrociatore; mani precipitose, ruote in movimento; facce stravolte per lo sforzo, pressione massima nei manometri; un torace grondante di sudore, una caldaia rovente; un braccio, una ruota; una ruota, un braccio; macchina, uomo; macchina, uomo; macchina, uomo. Due realtà affatto diverse, una psichica e una materiale, vengono qui collegate, e non solo collegate, ma identificate, anzi l'una si sviluppa dall'altra. Un passaggio così cosciente e premeditato da un ordine all'altro presuppone tuttavia una visione del mondo che nega l'autonomia delle singole sfere della vita, come fa anche il surrealismo, e come ha fatto fin dal principio il materialismo storico. Che non si tratti qui semplicemente di similitudini, ma di identificazioni, e che il confronto delle diverse sfere non sia puramente metaforico, risulta anche più chiaro quando il montaggio non mostra più due fenomeni collegati, ma soltanto uno di essi, e non quello che logicamente ci si aspetterebbe, ma il sostituto. Così Pudovkin nella Fine di Pietroburgo, per indicare il regime borghese vacillante, mostra una lumiera di cristallo che trema; invece della gerarchia burocratica, con le sue mille istanze e l'irraggiungibile sommità, mostra una scala ripida, interminabile, con una piccola figura umana che sale faticosamente. In Ottobre di Ejzenstejn il crepuscolo degli zar è rappresentato mediante cupe statue equestri su piedistalli inclinati, tentennanti statue di Budda usate come ninnoli e idoli negri fracassati. In Sciopero le esecuzioni capitali sono sostituite da scene di mattatoio. Dovunque in questi casi al posto delle idee ci sono cose, cose che svelano la natura ideologica delle idee. Mai una situazione storico-sociale ha trovato espressione artistica più diretta di quella che la crisi del capitalismo e la filosofia marxistica della storia ha trovato in questa tecnica del montaggio. In questi film una figura acefala, col petto coperto di decorazioni, serve ad esprimere l'automatismo dell'apparato militaresco; stivali militari, nuovi e solidi, esprimono la cieca, brutale potenza dell'esercito. Così nel Potëmkin, invece dei cosacchi alla carica, rivediamo sempre quegli stivali pesanti, indistruttibili e inesorabili. Buoni stivali sono la premessa di un'efficiente forza militare; ecco il senso di questo montaggio 'pars pro toto', come l'esempio precedente tratto dal Potëmkin significava che la massa vittoriosa non è che l'incarnazione della macchina trionfante. L'uomo con le sue idee, la sua fede, la sua speranza non è che una funzione del mondo materiale che lo circonda; la dottrina del materialismo storico diventa nel film russo un principio formale. In ogni modo non si deve scordare quanto ad essa si attagli il cinematografo, specialmente con la tecnica del primo piano, che senz'altro favorisce la descrizione delle esigenze materiali, dando ad esse valore di moventi. Non è certo ingiustificato domandarsi se tutta questa tecnica che porta alla ribalta la necessità materiale non sia anch'essa un prodotto del materialismo. Poiché non sarà pura coincidenza che il film sia creatura di quello stesso periodo storico che ha svelato le basi ideologiche del pensiero, e che proprio i russi siano diventati i primi classici di quest'arte. I registi di tutto il mondo adottarono le formule del film russo, indipendentemente dalle differenze nazionali e ideologiche, confermando così che non appena in un'arte il processo di trasformazione da materia a forma si è compiuto, la forma può essere ripresa da altri e impiegata come una pura tecnica, staccata dal sostrato ideologico da cui è nata. In questo affrancarsi delle forme è la radice del paradosso dell'arte, che è insieme storica e fuor del tempo, a cui Marx accenna nella Critica dell'economia politica, con la sua osservazione su Omero: «È conciliabile Achille con la polvere pirica e il piombo?» egli domanda: «o l'Iliade in genere con il torchio e la rotativa? Non è necessario che il canto, il mito e la Musa spariscano al sopravvenire della stampa e cioè non vengono meno le condizioni necessarie alla poesia epica? Ma il problema non è che l'arte e l'epos greco siano legati a certe forme sociali, ma piuttosto ch'essi ci diano ancora un godimento estetico e per qualche aspetto valgano come norma e impareggiabile modello». Le opere di Ejzenitejn e Pudovkin sono per così dire l'epos eroico dell'arte cinematografica; che, anche indipendentemente dalle condizioni sociali che ne permisero il sorgere, esse valgano come modelli, non meraviglia più del fatto che ci venga tuttora da Omero il più alto godimento estetico. Il film è la sola arte in cui la Russia sovietica abbia dato cose notevoli. L'affinità fra il giovane stato comunista e la nuova forma espressiva è evidente. Sono entrambi fenomeni rivoluzionari, che percorrono strade nuove, che non hanno alcun passato storico, né tradizioni che li vincolino o inceppino con gli schemi della cultura e dell'abitudine. Il film è una forma ancora elastica, malleabile, non ancor logora, che all'espressione della nuova idea non oppone alcuna intima resistenza. È un linguaggio ingenuo, popolare, che si rivolge direttamente alle masse, uno strumento ideale di propaganda, di cui Lenin riconobbe subito il valore. In quanto forma di divertimento del tutto nuova, non pregiudicata dal passato, fin dal principio apparve come del massimo interesse per la politica culturale comunista e subito si comprese quanto fosse accessibile quel suo modo di presentare le cose come un libro illustrato e quali immense possibilità offrisse per rendere concrete le idee che si volevano diffondere: insomma parve fatto apposta per un'arte rivoluzionaria. E tanto meglio rispondeva alle funzioni assegnategli in quanto si trattava di un'arte permeata di tecnicismo. La macchina è la sua origine, il suo mezzo, il suo soggetto piii adeguato. I film vengono «fabbricati» e rimangono legati all'apparecchio, alla macchina, in senso più stretto che non i prodotti delle altre arti. La macchina nel cinema entra dappertutto, si interpone tra il creatore e l'opera sua, come tra lo spettatore e il suo godimento estetico. Dinamismo, macchinismo, movimento automatico sono i fenomeni primi del film. Il correre e lo scorrere, il viaggio e il volo, la fuga e l'inseguimento, il dominio delle distanze sono motivi cinematografici per eccellenza. Il film non è mai tanto schietto come quando rappresenta il movimento, la velocità, il ritmo. I prodigi e i brutti tiri di strumenti, apparecchi, distributori automatici, veicoli sono fra i suoi temi più antichi ed efficaci. La vecchia «comica» esprimeva ora ingenua meraviglia, ora arrogante disprezzo per la tecnica, ma per lo più era una satira dell'uomo preso fra gli ingranaggi di un mondo meccanizzato. Il film è anzitutto «fotografia» e già come tale è un'arte d'origine meccanica fondata sulla riproduzione [27], un'arte popolare insomma, schiettamente «democratica», perché riproducibile a buon mercato. È comprensibilissimo che fin dagli inizi incontrasse il favore del bolscevismo, fin da allora interessato alla tecnica, incline a un'esaltazione romantica della macchina e al feticismo della tecnica, tutto volto all'efficienza e alla produttività. Ed è altrettanto comprensibile che russi e americani, i due popoli più fortemente orientati verso la tecnica, siano stati compagni e rivali nello sviluppo di quest'arte. Ma il film non si accordava soltanto con il loro tecnicismo, ma anche con la loro passione per l'autenticità del documento. Tutte le opere píú notevoli del cinematografo russo sono in certa misura documentari, testimonianze storiche del processo di edificazione della nuova Russia; e ciò che v'è di meglio nel cinema americano è documento della vita quotidiana in America, del meccanismo economico e amministrativo delle città di grattacieli e delle fattorie del Middle-West, della polizia e della malavita. Infatti un film è tanto più cinematografico quanto più alla sua realtà contribuiscono fatti extraumani, materiali, cioè quanto più stretto in questa realtà è il rapporto fra uomo e mondo, persona e ambiente, fine e mezzi. Questa tendenza verso ciò che è positivo e autentico, questo amore del «documento», sono tuttavia manifestazioni non solo dell'odierna fame di realtà, ora più grande che mai, ma anche del rifiuto delle tendenze artistiche ottocentesche e soprattutto dell'intreccio ben costruito e dell'eroe individuale con la sua complessa psicologia. Ma questa tendenza, a cui nel documentario va unito il rifiuto degli attori di professione, non significa solo l'aspirazione, ben nota nella storia dell'arte, a mostrare la realtà senz'artificio, la verità senza belletto, i fatti genuini, cioè la vita «così com'è»; ma spesso anche un rifiuto dell'arte in genere. La posizione dell'esteta pare assai compromessa ai nostri giorni. Il documentario, la fotografia, la cronaca, il romanzo giornalistico, non sono più arte come si intendeva un tempo. Fra gli autori di questi nuovi generi, proprio i più intelligenti e i più dotati non vogliono affatto che le loro produzioni vengano qualificate «opere d'arte»; anzi, pensano che l'arte sia sempre stata un prodotto secondario e sia nata come strumento dell'ideologia. E un puro strumento la si considera nella Russia sovietica. Naturalmente questo utilitarismo è anzitutto determinato dal bisogno di porre ogni mezzo al servizio della ricostruzione comunista e di estirpare l'estetismo della cultura borghese che, con l'art pour l'art, con la sua posizione contemplativa e quietistica, rappresenta il più gran pericolo per la rivoluzione sociale. Proprio la coscienza di questo pericolo impedisce agli esponenti della politica culturale bolscevica di rendere giustizia all'evoluzione artistica degli ultimi cento anni; e, proprio perché la rinnegano, le loro vedute in fatto d'arte son così antiquate. In questo campo essi vorrebbero tornare ai tempi di Luigi Filippo; e non solo per il romanzo hanno in mente il realismo della metà dell'Ottocento, ma lo esigono anche nelle altre arti, specialmente nella pittura. Naturalmente in un sistema di generale pianificazione e nel bel mezzo di una lotta per l'esistenza, non si può lasciar l'arte al suo destino. Ma ogni intervento è pericoloso, proprio per il fine che ci si propone: come strumento di propaganda, è inevitabile che l'arte perda molto del proprio valore, anche come semplice mezzo di propaganda. È vero che molti capolavori son nati in regime di assolutismo e dittatura, e che nell'antico Oriente l'arte era soggetta ai desideri di uno spietato dispotismo, nel Medioevo, alle esigenze di una rigida cultura autoritaria. Ma coazione e censura hanno nei diversi periodi storici significato ed effetto diversi. La situazione di oggi differisce dalle precedenti anzitutto perché noi veniamo dopo la Rivoluzione francese e il liberalismo ottocentesco, e di liberalismo è permeato ogni nostro pensiero, ogni nostro impulso. Si potrebbe addurre che anche il cristianesimo dovette distruggere una cultura evoluta e relativamente libera, e che l'arte medievale prese le mosse da modestissimi inizi; ma non si deve dimenticare che l'arte paleocristiana cominciò veramente quasi «da principio», mentre l'arte sovietica muove da uno stile storicamente già molto evoluto, sebbene oggi assai arretrato. Ma se anche si volesse ammettere che i sacrifici richiesti sono il prezzo di un nuovo «gotico», nulla ci garantisce che questo «gotico» non tornerà a svilupparsi, proprio come nel Medioevo, come arte esclusiva di un ceto culturale relativamente esiguo. Il compito attuale non è quello di adeguare l'arte alla ristrettezza mentale delle masse odierne, ma quello di allargare per quanto è possibile il loro orizzonte. La via che conduce a una vera comprensione dell'arte passa per la cultura. Non la forzata semplificazione dell'arte, ma l'educazione del giudizio estetico è il mezzo per evitare ch'essa sia continuamente monopolizzata da un'infima minoranza. La gran difficoltà, qui come in ogni altro settore della politica culturale, è che ogni arbitraria interruzione dello sviluppo elude il problema, in quanto crea una situazione in cui esso difficilmente tornerà a proporsi e ne differisce cioè la soluzione. Oggi non c'è alcuna possibilità per un'arte che sia primitiva e nello stesso tempo valida. Un'arte simile non potrà mai essere goduta e intesa da tutti; è però possibile renderne più ampia e profonda la comprensione presso larghe masse di pubblico. Un'azione di allentamento del monopolio culturale richiede adeguate condizioni economiche e sociali. Noi non possiamo far altro che batterci per il costituirsi di queste. |

|

|