|

Giotto Bernardoni UN GRANDE SPETTACOLO PER UN CAPOLAVORO Il curatore del sito ringrazia il Prof. Dr. Giotto Bernardoni per la preziosa collaborazione. |

||||

Il 'Doktor Faust' di Ferruccio Busoni (Empoli 1866 - Berlino 1924) è un'opera incompiuta, un lungo frammento (completato da Philipp Jarnach nel 1925 e sessant'anni dopo da Antony Beaumont), valutato dalla critica in modo antitetico: alcuni musicologi (pochi per la verità) lo definiscono un'opera mediocre di un compositore velleitario, altri un capolavoro, come l'autorevole musicologo francese Paul-Gilbert Langevin, per il quale essa transcende incomparablement non seulement toutes les oeuvres antérieures du compositeur, mais l'ensemble de la production de son époque, et fait de cet opéra l'incontestable sommet de l'art lyrique du XXe siècle. Chi scrive la ritiene uno dei 'sommets', insieme a 'Turandot' di Puccini, a 'Wozzeck' e 'Lulu' di Alban Berg, a 'Moses und Aron' di Schönberg e a poche altre. Si noti che tutte le opere citate, tranne 'Wozzeck', sono incompiute. Tragicamente incompiuta? In apparenza, sulla base di innumerevoli testimonianze, dirette e indirette, si dovrebbe rispondere affermativamente. Ma un nuovo documento, venuto alla luce pochi anni fa, smentisce questa visione del problema, o almeno la colloca nel tardo periodo dell'esilio e nei primi anni trascorsi a Berlino dopo la guerra. Soltanto le opere incompiute, perché non compibili, scrisse Emil Cioran nel volume 'Squartamento'. Busoni trascorse gli ultimi mesi di vita in casa a Berlino, per lo più a letto, gravemente malato. Ma non perse mai, fino a pochi giorni dal decesso, la lucidità e la capacità di discernere e di decidere.

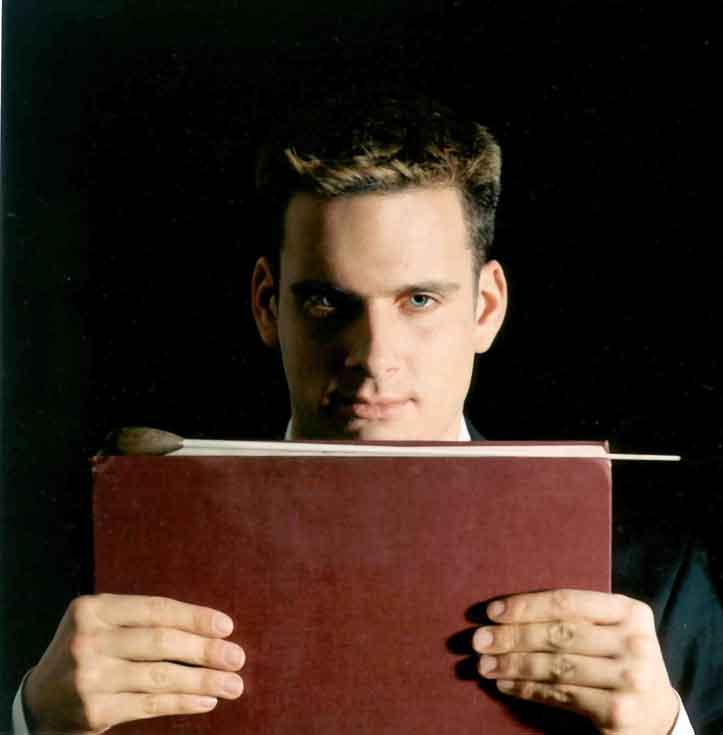

Chiuse a chiave la partitura sua maggiore in un cassetto e, con il devoto allievo Gottfried Galston, principiò a divagare sull'essenza dell'arte. Galston annotò tutto sul suo diario e noi oggi possediamo questo piccolo capolavoro, trascritto con entusiastica acribia da Martina Weindel per la pubblicazione su supporto cartaceo (recentemente è stato tradotto in italiano). Da queste conversazioni emerge rarissimamente il senso della disfatta per non aver concluso l'opera che doveva riassumere le esperienze musicali della sua vita. O pregare, pregare, ma dove, dove trovare le parole? Parole intese come linguaggio in senso lato, principalmente musicale, se riferite oltre che al personaggio anche al compositore. Dove trovarle dunque? Da nessuna parte. Non esistevano. In quel tempo. E di questo Busoni era consapevole. L'opera non era compibile. Incompiutezza, quindi, senza la prostrazione di un tragico fallimento. E Busoni non avrebbe di sicuro avallato né il Finale di Jarnach, né quello di Beaumont, né qualsiasi altro compimento che non fosse uscito dalla sua penna. La consapevolezza dell'afasia dinanzi al Crocefisso è già di per sé una conclusione. Agghiacciante. Tragica. Il 'Doktor Faust', opera solitaria nella produzione coeva, è una tra le più difficili da dirigere, soprattutto sul piano stilistico. Presuppone la conoscenza di quasi tutta l'opera busoniana e degli scritti teorici, nei quali, come scrisse Roman Vlad, il compositore raggiunse alcune delle vette più alte nel pensiero musicale di tutti i tempi. L'errore più grave è considerare il 'Doktor Faust' come un'opera post-wagneriana e post-mahleriana. Busoni detestava Wagner: [...] il mio rifiuto di Wagner [fu] dapprincipio istintivo, poi ragionato; dei miei contemporanei sono certamente quello che ne ha subito meno l'influsso. E Galston annota nel suo diario: La sua furia e il suo disprezzo, colmi di risentimento [...], investono Wagner, talvolta anche Beethoven [...]. È il fiele amaro della ribellione e della rabbia per anni di assoluto soggiogamento e dipendenza da un idolo adorato dalla larga maggioranza e di cui finalmente ci si libera a calci. Nutriva una sincera amicizia per Mahler, ma non era affatto persuaso del valore delle sue sinfonie. Molto Ottocento era bandito dai suoi gradimenti (anche Beethoven, cfr. supra). Il Falstaff di Verdi, opera da lui amata come poche altre: il 'Falstaff' ha suscitato in me una tale rivoluzione dello spirito e del sentimento, che con pieno diritto posso datare da questo momento [1894] un'epoca nuova della mia vita artistica, e l'opera pianistica di Liszt erano invece nutrimento quotidiano del suo spirito: Liszt sta a fondamento di tutti gli edifici musicali moderni e, in quanto fondamento, è sepolto sottoterra e rimane invisibile. Ma su tutti primeggiavano Bach, Mozart e molti autori italiani del Cinquecento e del primo Seicento (Monteverdi e Palestrina in primis), a quel tempo dimenticati. Interpretare Busoni… Philippe Jordan, figlio del compianto Armin, ha pienamente colto il senso di questa esperienza musicale unica, padroneggiando la monumentale partitura

con sicurezza e determinazione sbalorditive. Come nel caso dell'esegesi musicale di Lothar Zagrosek a Stuttgart (si veda la recensione di Laureto Rodoni) non vi è infatti nell'interpretazione del giovane direttore d'orchestra alcuna concessione all'enfasi tardo-romantica, alle atmosfere mahleriane, all'espressionismo musicale.

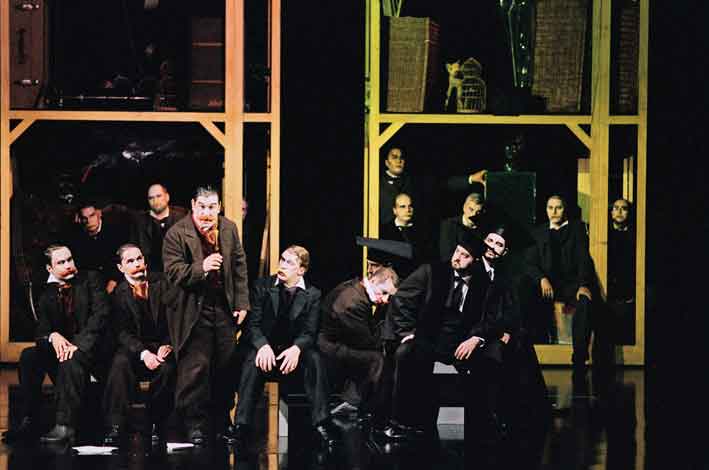

Stupefacente inoltre la concertazione della scena ('Zweites Bild') in cui studenti protestanti e cattolici discettano di filosofia spicciola dinanzi al loro maestro, ormai stremo di forze, e intonano infine, rivaleggiando, il 'Te Deum' e 'Ein' feste Burg', in un bailamme sapientemente e rigorosamente irretito in complesse strutture polifoniche.

Il Professor Faust, ormai nauseato dal suo ruolo didattico, si limita a sussurrare esausto e scorato che a ogni prova mi trovai in errore e che solo chi guarda innanzi ha lo sguardo lieto. Una falsa luce di speranza nelle tenebre che lo avvolgono e sempre più lo avvolgeranno.

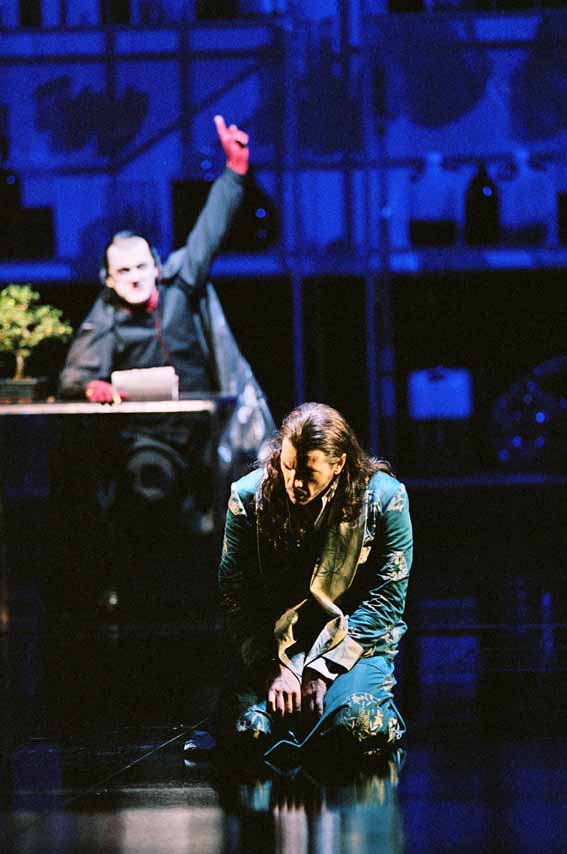

Sei anni sono passati dalle recite salisburghesi; sei anni che, se da una parte hanno un poco incrinato il suo formidabile strumento vocale, dall'altra hanno consentito al colto cantante americano, di ulteriormente approfondire il personaggio faustiano. Paradossalmente la lieve perdita di smalto nella voce, soprattutto nel registro acuto, ha contribuito non poco a incupire lo straziante cammino esistenziale di Faust, caratterizzato da una esulcerante solitudine senza conforto, che lo spinge all'evocazione delle forze infernali: tentativo ultimo di comunicare con qualcuno, avendo egli cessato ogni forma di comunicazione con il mondo esterno.

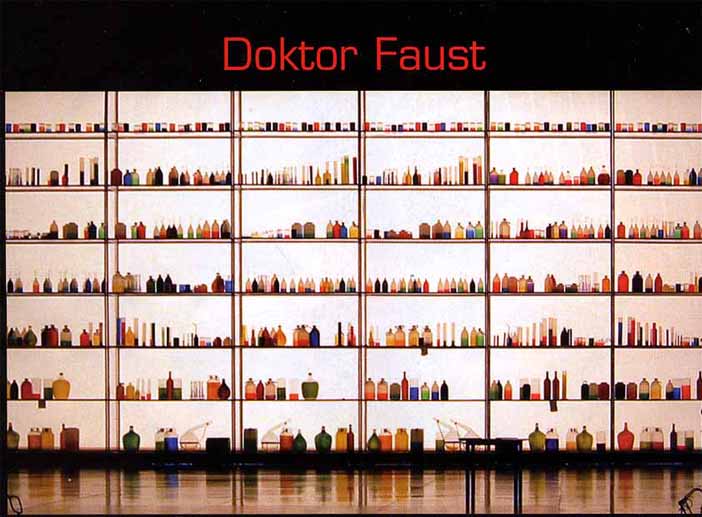

La meravigliosa scenografia dell'insigne pittore spagnolo Eduardo Arroyo, costituita da ampi scaffali rettangolari su cui sono collocati contenitori trasparenti che lasciano intravedere una miriade di colori, conferma il fallimento di Faust-Uomo che ha cercato per tutta la sua vita e molto ha trovato, ma soltanto inutili intrugli.

Sul piano interpretativo Hampson ha superato se stesso (mi riferisco di nuovo all'allestimento salisburghese) e tutti gli altri baritoni che si sono cimentati in questo massacrante ruolo. Dietrich Fischer-Dieskau compreso: magnifica interpretazione, la sua, sorretta da una delle voci più belle di ogni epoca, ma non permeata da quel senso di sventura e di sconfitta insita nel canto di Hampson sin dall'esordio. la 'solitudine' viene spesso e volentieri associata al genio (cosa che io non sono). Si metta a confronto questo brano di lettera con quel che Faust esprime più volte con esacerbante angoscia a Mefistofele: Il Genio dammi e tutto il suo tormento. Un Faust che non chiede quindi la giovinezza, gli sfrenati piaceri della vita, ma la sofferenza al Genio indissolubilmente connessa, la Libertà, nel senso dell'esplorazione del mondo e dello lo scibile umano, senza pregiudizi e censure, la Sapienza, la possibilità di comprendere tutte le azioni umane per accrescerne con l'Arte la loro grandezza (un preludio formidabile, anche se soltanto in nuce, del Doktor Faustus di Thomas Mann). Per me l'opera d'arte è lo scopo supremo di ogni attività umana, scrisse Busoni nel 1912. Non è un caso che i primi versi NON musicati da Busoni siano rivolti a Cristo crocefisso, che non impedisce a Mefistofele l'ultima, sbeffeggiante azione sacrilega: sostituire la testa del Figlio di Dio con quella di Elena di Troia, verso cui Faust anelava: Maledizione! Non vi è alcuna grazia? Sei tu inesorabile? versi collocati subito dopo quelli, in parte già citati, che anticipano la sua afasia creativa: Oh, pregare, pregare! Dove trovare le parole? L'Opera che deve giungere al suo completamento è intesa come compimento della vicenda terrena di Faust ma anche di Busoni stesso, attraverso, come detto, l'opus magnum, suo testamento spirituale: la scuola che dall'opera è sgorgata declama nell'Epilogo recitato il Poeta, rivolto agli spettatori, dopo la morte di Faust. Ma il compositore non riuscì a collegare musicalmente l'invocazione al Cristo con il monologo finale. In questa prospettiva assumono valore profetico le parole che Ferruccio Busoni scrisse pochi mesi prima di morire, riferite senza alcun dubbio all'impossibilità di completare l'ultima scena dell'opera: Credo che anche un corpo senza vita Come non pensare, infatti, al bimbo morto che si rigenera nell'adolescente? Secondo il libretto, infatti, nella parte conclusiva intrisa della filosofia fondata sull'Uomo Nuovo, sviluppata dallo scrittore tedesco Ludwig Rubiner, Faust raccoglie tutte le forze, depone a terra il bambino morto, lo copre con il suo mantello e celebra la sua ultima azione mistica, non più sotto l'influenza devastante di Mefistofele. La sua vita ormai giunta al termine passerà in quella del bambino e rinascerà in lui purificata: Ciò che ho sognato, tu potrai fare, Subito dopo muore. Entra Mefistofele travestito da guardiano notturno, ormai privo di potere malefico su ciò che sta capitando sotto i suoi occhi, senza cioè la possibilità di intervenire sull'opera in atto. Dopo il suo canto che annuncia la mezzanotte, secondo il libretto, dal luogo dove giaceva il bambino morto sorge un adolescente nudo con un ramo fiorito nella mano destra. Con le braccia alzate s'inoltra sulla neve verso la città e scompare nella notte. Che sarà accaduto a quest'uomo? Una disgrazia? sul mantello che ricopre ancora, secondo Grüber, il bambino morto e non il corpo esanime di Faust. Poi, frettoloso, se ne va, come se il restare fosse foriero per lui di sciagura. Scrisse Luigi Dallapiccola a proposito della conclusione dell'opera secondo il libretto di Busoni: Faust ci lascerà un testamento spirituale; altri continueranno la sua opera. Tutto deve continuare. Il 'Doktor Faust' non conclude. Prova ne sia l'interrogativo di Mefistofele-Guardia Notturna che chiude l'opera: Sollte dieser Mann verunglückt sein? Se pensiamo che stia parlando la Guardia Notturna, la domanda potrebbe alludere semplicemente a un infortunio di cui l'uomo, che giace sulla strada, sarebbe stato vittima; se immaginiamo che parli Mefistofele, sentiremo affiorare in quel 'verunglückt' l'idea della perdizione: il demonio si domanda se quell'uomo possa esser dannato. Nessuna certezza, più. Il dubbio è entrato nel Teatro d'Opera. Come 'Lulu' di Alban Berg, il 'Doktor Faust' è una sorta di 'Requiem laico' per l'umanità intera, concepito in un'epoca tra le più buie della Storia. *** Tornando agli interpreti, eccellente nel difficilissimo ruolo di Mefistofele il tenore acuto Gregory Kunde, sia sul piano vocale sia su quello scenico: Kunde è un Mefistofele cinico, allegramente sacrilego, falsamente ottemperante ai desideri di Faust, gretto, persino intimorito, alla fine. Quanto agli altri interpreti spicca per bellezza di voce e aderenza al personaggio la Duchessa impersonata da Sandra Trattnigg; buono pure Reinaldo Macias, soprattutto nel ruolo del Duca. Meno convincente invece in quello del soldato, fratello di Margherita. Günther Groissböck ha invece convinto più come Maestro delle Cerimonie che come Wagner, assistente di Faust e suo successore all'Università di Wittenberg. Nell'insieme di discreto livello i personaggi minori. |

||||

Faust, nel contempo perplesso e sconvolto, contempla la statuina della Dea

Faust, nel contempo perplesso e sconvolto, contempla la statuina della Dea