zurück

Maestro Sinopoli: Archäologe und Sammler antiker Kunst

Daß der weltberühmte Dirigent und Komponist Giuseppe Sinopoli auch Archäologe

und Sammler antiker Kunst war, wussten bis kurz vor seinem viel zu frühen Tod

am 21. April 2001 nur wenige Menschen, obwohl seine Sammlung bereits 1995 in

einem italienischen Katalog vorbildlich publiziert worden war. Erst 1998

jedoch wurde die Sammlung Sinopoli zum ersten Mal in der Kieler

Antikensammlung öffentlich gezeigt, im Jahre 2000 ein zweites Mal in Bonn

anlässlich des Bonner Beethovenfestes.

Neben assyrischen und ägyptischen Sammlungsstücken galt das Interesse von

Giuseppe Sinopoli im Besonderen der Kunst der Griechen. Auf diesem Gebiet

hatte er eine Sammlung aufgebaut, die an Vielseitigkeit, Systematik und in

ihrer historischen Ausrichtung andere Privatsammlungen weit in den Schatten

stellt.

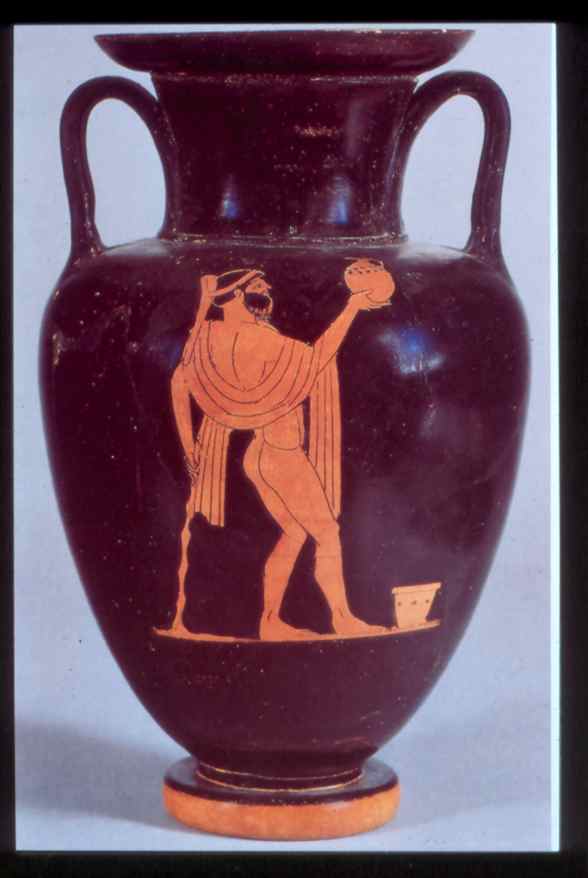

Man würde vielleicht erwarten, daß die Sammlungsstücke eine Verbindung zur

Musik erkennen lassen müßten, aber nur auf einer einzigen

attisch-rotfigurigen Vase (Ar. 79) klingt das Thema Musik durch diese

Darstellung eines Kitharaspielers an - ein Meisterwerk der klassischen Zeit

aus Athen.

Die anderen Werke der Sammlung haben nichts mit der beruflichen Tätigkeit

ihres Besitzers zu tun, sie könnten ebenso gut von einem Archäologen für ein

Museum ausgewählt worden sein. Genau diese Qualifikation hatte sich Sinopoli

neben seinen anderen Fähigkeiten ja auch in seinen letzten Lebensjahren

erworben. Kurz vor seinem Tode hat Sinopoli im Jahre 2000 das Studium der

Archäologie und Orientalistik bei Paolo Matthiae in Rom abgeschlossen, ist

aber wenige Tage vor dem Rigorosum, das ihm den zweiten Doktorhut eingetragen

hätte, gestorben. So ist es der Blick und die Kenntnis des Fachmannes, die

diese Sammlung zusammentragen half.

Die Sammlung griechischer und italischer Kunstwerke von Giuseppe Sinopoli

umfasst mit ihren Objekten, von denen etwa 130 publiziert sind, eine

Zeitspanne von ca. 3000 Jahren. Es sind vertreten als früheste Werke Objekte der prähistorischen

Kykladenkultur des 3. Jahrtausend v. Chr. und Werke der minoisch-mykenischen

Kultur aus der Bronzezeit. Als frühestes griechisches Gefäß ist eine Pyxis aus der geometrischen Epoche

des 8. Jhs. v. Chr. mit einem Deckel hervorzuheben, dessen Griff in Gestalt

von Pferden geformt ist (siehe Bild). |  |

|

Die Sammlung umspannt auch einen weiten geographischen Bereich, der sich von

den Kunstzentren Kretas, Zyperns und Kleinasiens bis nach Athen, Korinth,

Sparta und Unteritalien erstreckt. Es ist ein ungeheuer weites Spektrum,

welches die Sammlung Sinopoli aufweist.

Alle Epochen, alle wichtigen Werkstätten und typischen Gefäßformen sind

vertreten.

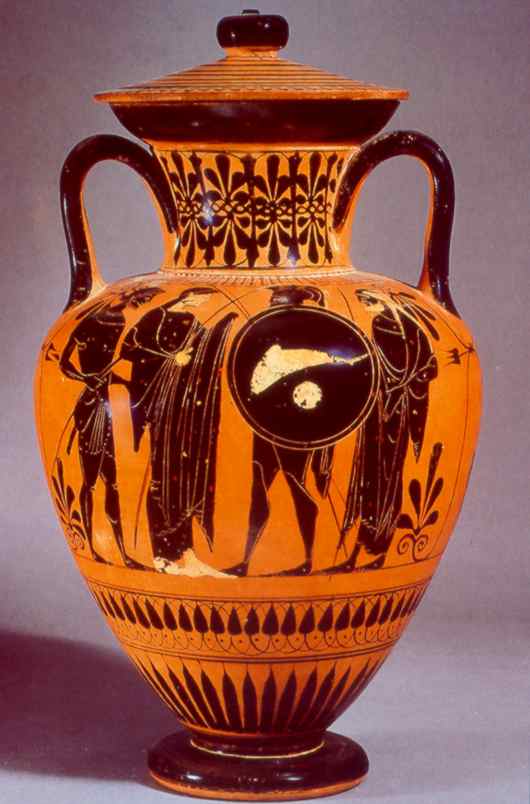

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt sicher auf der Bildwelt der Griechen des

6. und 5. Jhs. v. Chr. und auf den griechischen "Vasen" (siehe nebenstehendes Bilkd). Das Wort

"Vase" ist dem Italienischen entlehnt; in der Archäologensprache ist damit

die Feinkeramik im Gegensatz zur groben Gebrauchskeramik gemeint. Die

Feinkeramik besteht aus fein gereinigtem, geschlämmten Ton, ist kunstvoll auf

der Töpferscheibe gedreht, die Oberfläche ist veredelt und teilweise mit

schwarzem Glanzton bedeckt, so daß figürliche Darstellungen und Ornamente

entstehen. Schließlich sind diese Tongefäße mit ihrer Bemalung in einem

Brennofen bei fast 1000° haltbar gemacht. Diese bemalten Vasen hatten ihre

Funktion in einem Bereich jenseits des Alltags. Sie wurden den Göttern

geweiht, in den Gräbern den Toten beigegeben, vor allem aber gehörte diese

"Luxuskeramik" zur geselligen Form des antiken Weintrinkens, dem Symposion. |

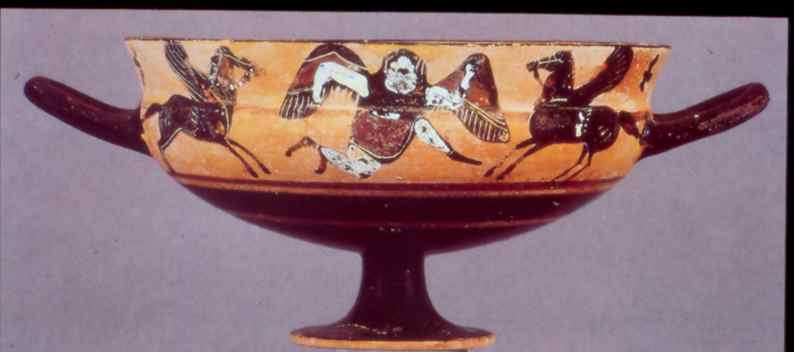

| Die meisten der in der Sammlung vertretenen Vasen sind Geräte für den

Weintrinker und Geschirr für das antike Symposion.

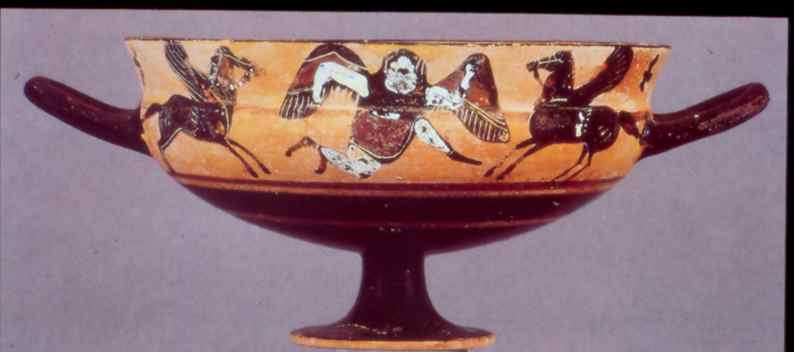

Dazu gehören eine korinthische Kanne mit zweizonigem Tierfries (625-600 v.

Chr.) (Bild 3) oder eine Trinkschale wie diese Sianaschale von 550-540 v.

Chr. (Bild 4). |

| |  |

Bild 3 | | Bild 4 |

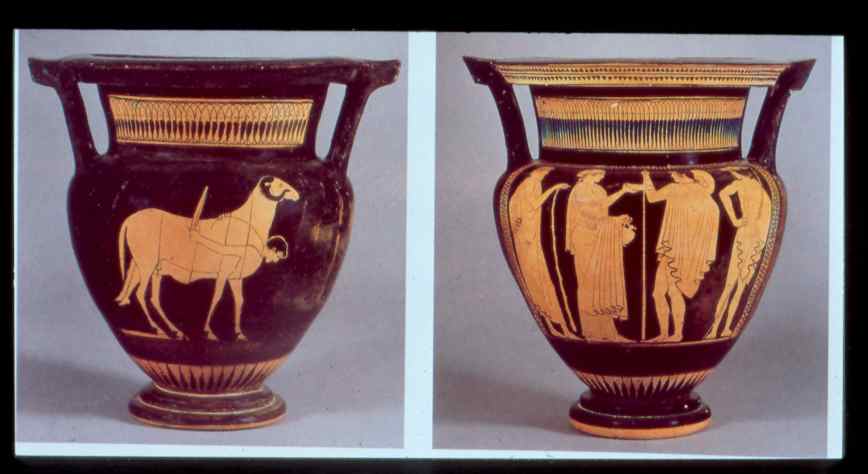

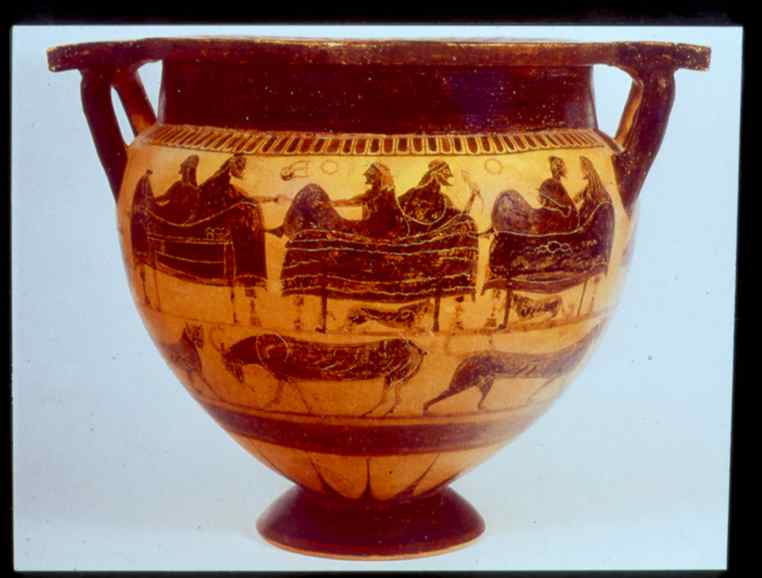

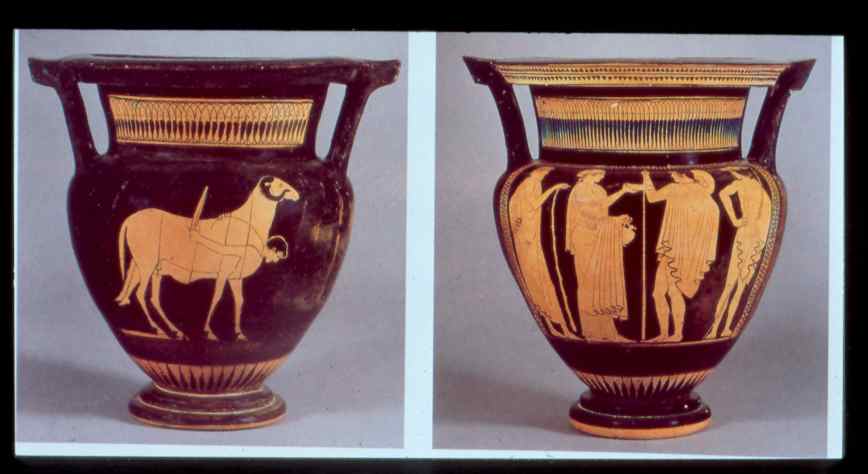

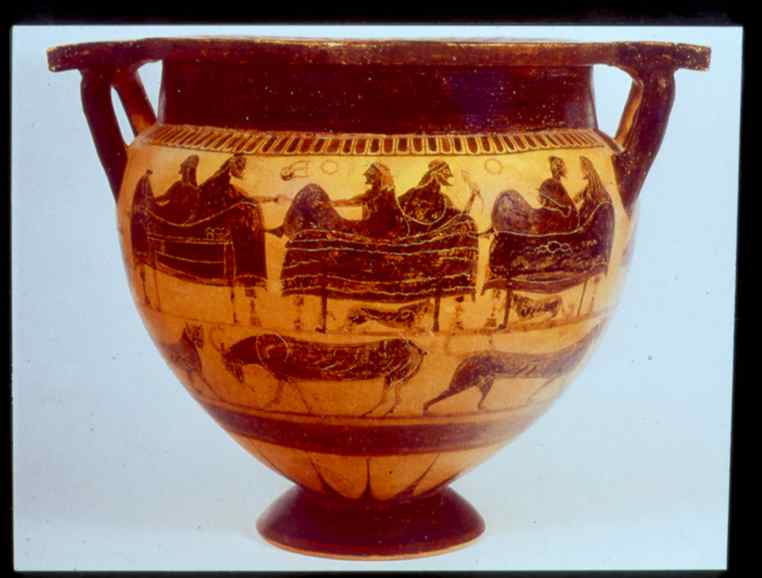

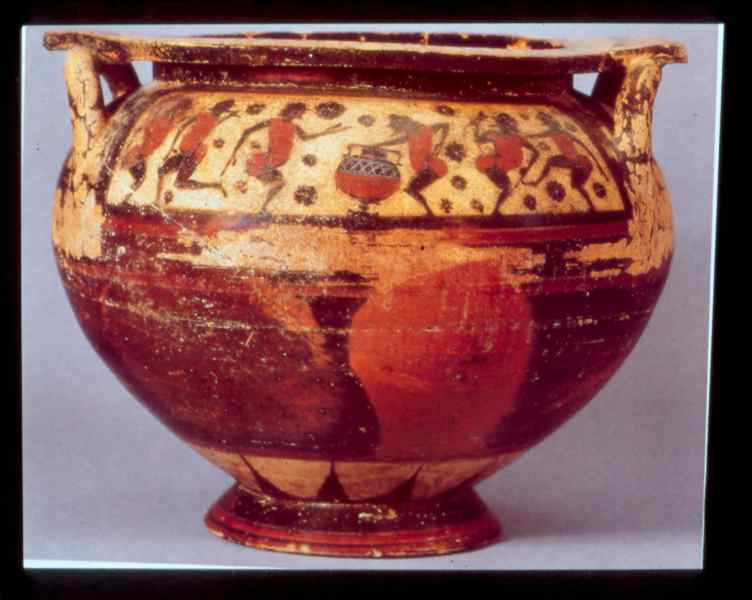

| Bemerkenswert viele, sehr große Kratere, Mischkessel, um Wein und Wasser zu

vermischen, sind in der Sammlung Sinopoli, wie man sie sonst nur in den

großen Museen wie London oder Paris findet (Bild 5), darunter zwei attische

Beispiele des 5. Jh. V. Chr., der eine Krater mit der Darstellung des

Odysseus, der sich unter dem Bauch eines Widders verbirgt, um aus der Höhle

des Polyphem fliehen zu können (Bild 6). |

| |  |

| Bild 5 | | Bild 6 |

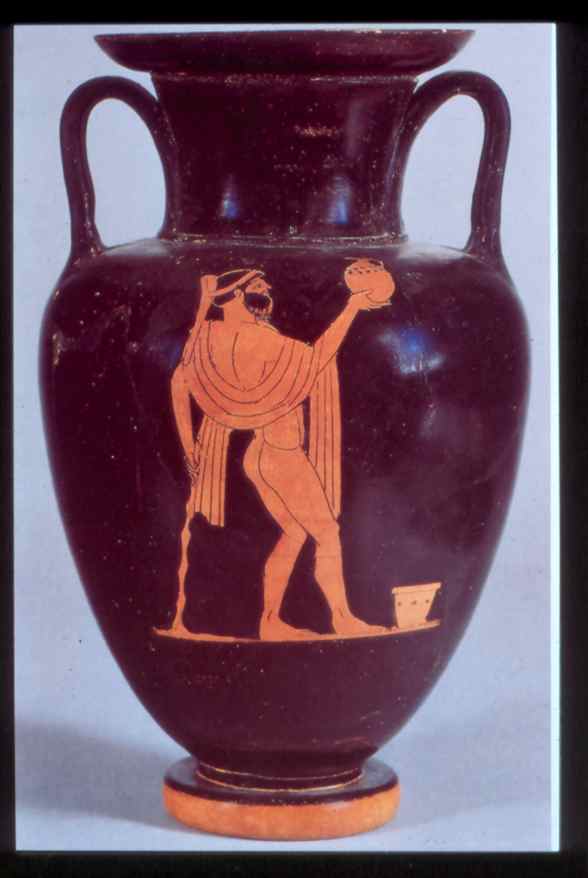

| (Bild 7) Amphoren und Lagergefäße auch für Wein, die mit ihren figurenreichen

Darstellungen Gesprächsstoff beim Gelage oder Ausgangspunkt von literarischen

Rezitationen boten, gehören ebenfalls dazu. |  |

| Bild 7 |

| Ein Teil dieser Gefäße verweist mit seinen Bildern von Gelagen und Tänzern

auf diese antike Trinkkultur, z. B. der trunkene Zecher auf einer

rotfigurigen Amphora (Bild 8) oder die Darspellung aines Gehages auf dem

schwarzfigurigen Krater (Bild 9).

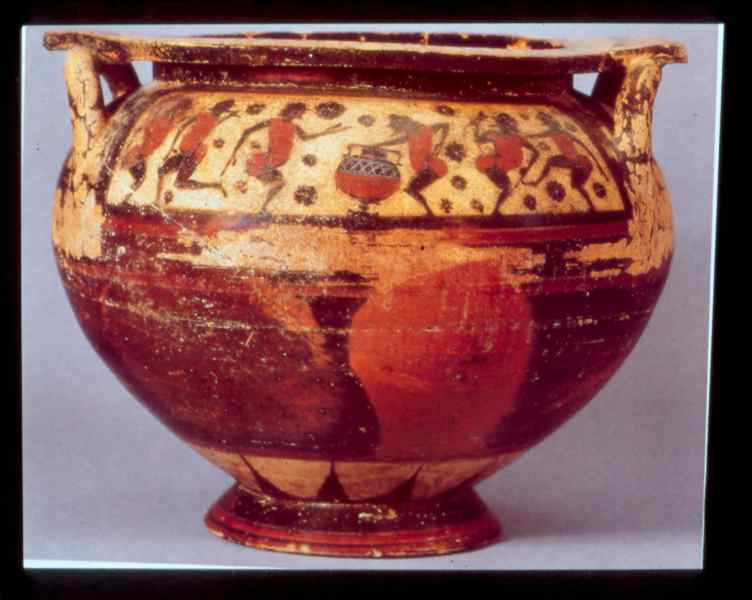

(Bild 10) Ein Korinthischer Krater gehört ebenfalls zu diesem

Darstellungskreis. Im Fries zeigt er jene possenartig kostümierten Tänzer im

Komós, dem antiken Fest des Weines und des Rausches, die im Archäologenjargon

"Dickbauchtänzer" genannt werden, obwohl das unter dem Kostüm dick

ausgepolsterte Gesäß das eigentliche Merkmal dieser Posse darstellt. |

|  |  |

| Bild 8 | Bild 9 | Bild 10 |

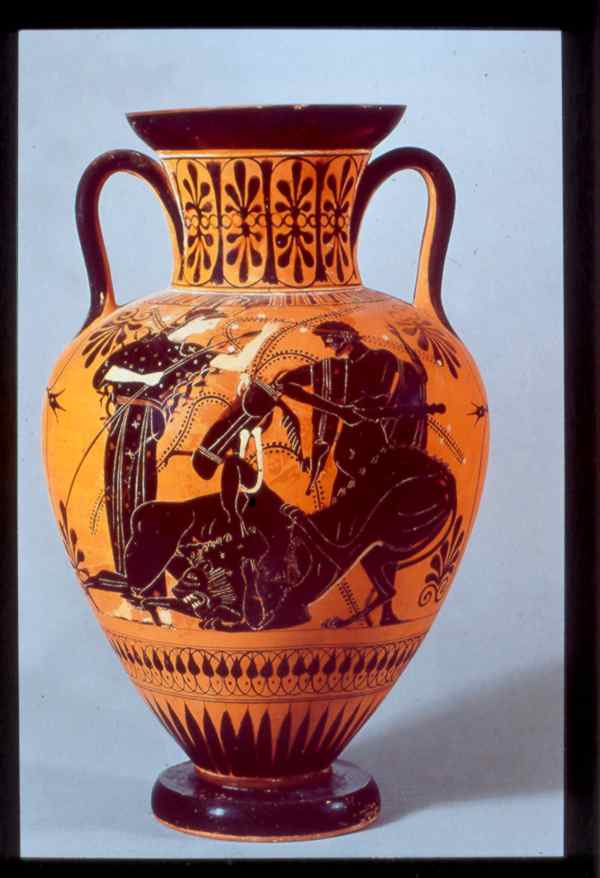

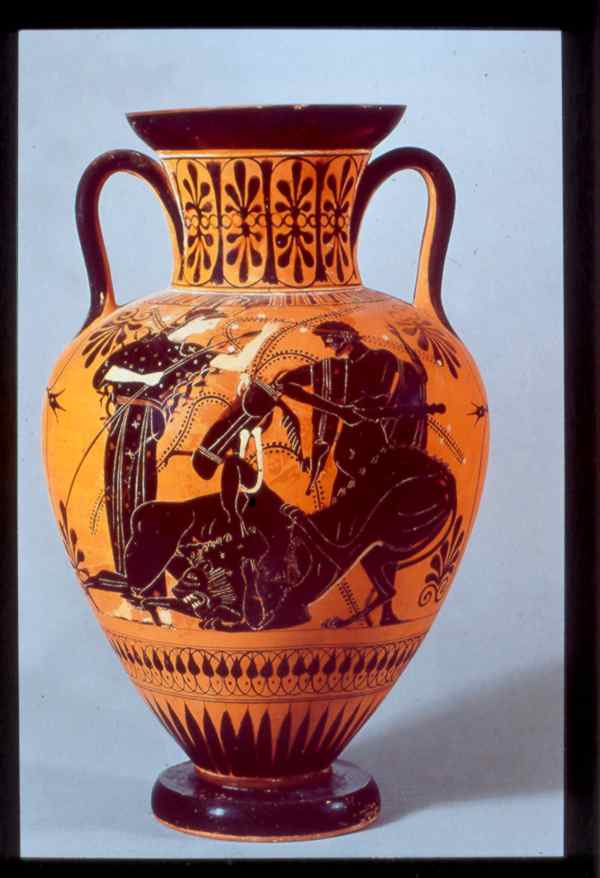

Andere Bilder erzählen zum Genuß des Betrachters von Göttern, Helden, vom

Menschenleben, Krieg, Muße oder Sport. Abgebildet ist auf dieser

schwarzfigurigen Amphora uf der einen Seite Herakles im Kampf mit dem

nemeischen Löwen, auf der Rückseite Athena, die einen Giganten bekämpft (Bild

11).

Die meisten dieser Gefäße sind in Athen hergestellt worden, das bedeutendste

Fabrikationszentrum schwarzfiguriger und rotfiguriger Vasen des 6. und 5.

Jhs. v. Chr., der archaischen und klassischen Zeit. An keinem anderen Ort

wurden jemals vergleichbare Tongefäße mit diesem Glanz der Oberfläche und

dieser leuchtenden Kraft der roten Tonfarbe hergestellt.

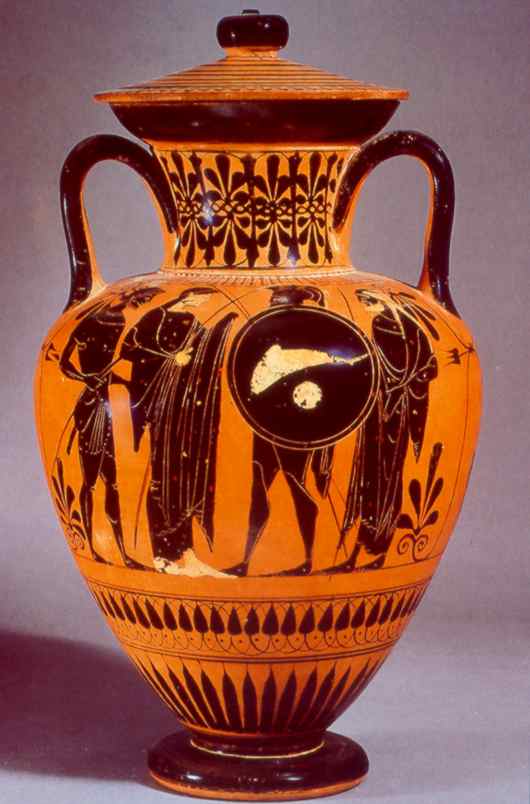

In seinen letzten Lebensjahren hat der Maestro seiner Sammlung noch ein

besonderes Meisterwerk hinzufügen können. Ein Werk, das mit dem Oeuvre des

Vasenmalers Exekias verbunden werden kann, des bedeutendsten Künstler des 6.

Jh. v. Chr. (Bild 12). Es handelt sich um eine bauchige Halshenkelamphora der

Zeit um 540-530 v. Chr. mit der Darstellung der Athena im Kampf mit einem

Giganten auf der rechten Seite im Bild, und dem Kampf des Theseus mit dem

Minotauros links im Bild. |  |

| Bild 11 |

|

| Bild 12 |

Mit größter Meisterschaft haben in der Zeit vom 6. bis zum 4. Jh. v. Chr. die

Töpfer Griechenlands und Unteritaliens diese Bilder geschaffen, die uns von

der komplexen Realität menschlichen Daseins in der Antike zwischen Kult,

Mythos und Leben erzählen.

Die Sammlung Sinopoli lud in der Ausstellung ein, durch das griechische

Bilderreich dieser Zeit zu schreiten, die fremde Welt der griechischen Kultur

an uns vorbeiziehen zu lassen, und uns mit dieser Welt vertraut zu machen.

Der Sammler Giuseppe Sinopoli hat diese Werke und ihre Bilder

zusammengestellt, um die Botschaft weiterzugeben, welche die Künstler der

Antike auf diesen Gefäßen den damaligen Benutzern vermittelten und die von

dem schöpferischen Genie der Griechen genauso berichten wie die Werke der

Dichter, ihre Dramatiker, Redner und ihre Philosophen.

Giuseppe Sinopoli hat nach einer Darstellung auf dieser lakonischen Schale

seiner Sammlung den Namen "Aristaios" gegeben (Bild 13). Der langgewandete,

bärtige Mann mit dem gebogenen Stab in der Hand, der links im Bild der Göttin

Artemis gegenübersteht, könnte Aristaios darstellen, eine ungewöhnlich

schillernde mythologische Gestalt, der unter anderem die Musen in der

Heilkunst und Weissagung unterrichtete. Er war mit seherischen Fähigkeiten

ausgestattet und galt als der Erfinder der Kultivierung des Olivenbaum und

der Bienenzucht. Es ist bezeichnend, daß der Maestro als selbst mit so vielen

Fähigkeiten ausgezeichneter Mensch diesen vielseitigen Sohn des Apollon als

seine Leitfigur gewählt hat.

|

| Bild 13 |

War es ein Zufall der Geschichte oder schicksalhafte Fügung, daß die Sammlung

von Giuseppe Sinopoli an zwei Universitätsmuseen ausgestellt wurde, die der

Archäologe Otto Jahn in der Mitte des 19. Jh. begründet bzw. geleitet hatte?

Der Hochschullehrer Otto Jahn führta als erster archäologische Seminare in

Deutschland durch, als Archäologe hat er die Erforschung der griechischen

Vasenmalerei und Ikonographie befördert. Viel bekannter ist aber der

Musikhistoriker Otto Jahn durch seine bahnbrechende Mozart-Biographie, die

heute noch als grundlegende Arbeit Gültigkeit besitzt, durch die von ihm

beförderte Wiederentdeckung von Johann Sebastian Bach und durch seine

textkritische Ausgabe von Beethovens Leonore, mit der er Maßstäbe in der

modernen Editionstechnik gesetzt hat.

Otto Jahn und Giuseppe Sinopoli, der sich diesen Vergleich gern gefallen

ließ, verkörperten ein ähnliches Spektrum von Interessen und Begabungen. In

der Person beider verwirklichte sich Goethes Forderung wahrlich, "daß allem

und jedem Kunstsinn der Sinn für die Musik beigestellt sein müsse".

Joachim Raeder

Antikensammlung - Kunsthalle zu Kiel

zurück